原创 | 锚定穿透式监管,如何构建国企内控新体系(上)?

01 “力不从心”:发展新形势下的监管困境

随着国资国企规模持续扩张与业务不断拓展,其多元化、层级化的发展格局逐步形成。从过往巡视组监督情况来看,国资领域出现过度负债、无关多元、虚增收入、靠企吃企、虚假贸易、多层嵌套、薪酬倒挂、财务金融风险、控股不控权、资产闲置浪费及违规境外业务等违规情况,每类问题均可能导致国有资本遭受重大损失。这些问题集中暴露出传统监管模式的核心症结——“看得见的管不着,管得着的看不见”。

(一)股权架构复杂,监管穿透力不足

当前国有企业普遍呈现“集团化运营、多层级管控”特征,组织架构日趋复杂。

一方面,国企发展规模不断扩大,旗下全资子公司、控股子公司、参股企业及分公司数量众多,部分企业还通过海外并购、绿地投资等方式在境外设立项目部或子分公司,形成“国内+海外”双线运营格局。

另一方面,随着混合所有制改革深化及资本市场并购重组加速,部分企业通过交叉持股、嵌套投资等方式,进一步增加了组织层级的复杂性。

然而,传统监管模式多集中于集团总部及一级子公司,对三级及以下基层单位的监管存在“盲区”,导致基层业务执行进度、资金使用细节、合同履约情况及日常风险事件等关键信息掌握不及时、不全面。

(二)业务类型多元,监管方式单一

国资国企不断拓展业务边界,形成“传统产业+新兴领域+资本运作”多元发展格局。既涵盖制造业、能源、交通等传统基础产业,也涉及基金投资、资产管理等资本运作板块,同时积极布局新能源、新材料、低空经济、半导体、人工智能等战略性新兴产业。

不同业务板块差异化特征显著:一是行业周期错位,传统业务处于成熟期或衰退期,而新兴业务多处于创业期或成长期,风险收益特征差异较大;二是运营模式多样,传统制造业以流水线生产为主,新兴产业依赖技术研发与创新创造,管理逻辑截然不同。

针对业务板块的差异化发展,传统监管手段仍以标准化报表、定期检查等“结果导向”的滞后性监管为主,缺乏针对不同业态的差异化监管机制,难以对新兴业务进行风险预判与过程控制,国资监管效能与业务实际需求的适配性有待优化。

(三)交易结构复杂,监管规则滞后

随着资本市场工具创新及企业经营模式升级,国企的交易活动日趋复杂。交易类型已从传统的商品买卖、工程承包,拓展至证券化融资(如ABS、REITs)、股权投资、产业基金合作、跨境关联交易、资产置换等多元化形式。部分交易通过结构化设计实现“股+债+权”混合运作,或借助离岸平台、特殊目的实体(SPV)开展跨市场、跨领域交易,呈现出交易环节多、嵌套层级深、利益关联复杂等特点。

现有监管框架虽已形成基本制度体系,但对新型交易结构的识别、评估与管控能力仍显薄弱。一方面,国资监管规则更新速度滞后于交易创新节奏,对部分跨界交易、复杂金融衍生品交易的监管标准尚不明确;另一方面,监管机构缺乏对复杂交易的全流程跟踪手段,难以精准识别交易背后的潜在风险,如利益输送、国有资产流失等问题,监管滞后性与被动性较为突出。

(四)数据管理薄弱,监管精准度欠缺

传统国资监管数据采集仍以“企业自主填报+人工汇总”为主,数据管理存在明显短板。

一是数据采集流程繁琐,需经过基层单位填报、上级单位审核、集团总部汇总等多层级流转,数据上报周期长,实时性不足,难以满足动态监管需求;

二是数据准确性难以保障,人工填报过程中易出现数据遗漏、口径不一致、人为调整等问题,部分企业甚至存在虚报、瞒报数据以规避监管的情况;

三是数据整合能力薄弱,各业务系统“数据孤岛”现象突出,财务数据、业务数据、风险数据难以实现有效联动,监管机构无法通过数据融合分析形成对企业经营状况的全面判断,数字化监管效能未得到充分发挥。

上述问题的核心症结在于监管手段与企业发展之间存在“代际差”——层级穿透力不足致使风险逐级积累,监管方式滞后难以适配市场创新节奏,技术短板限制监管精准度。传统监管已无法适应国资国企发展新形势,迫切需要监管理念和方式的突破创新。

穿透式监管,正是破解这一困局的必然选择。

02 “应运而生”:穿透式监管的演进之路

(一)迭代向新:从合规防控到数智穿透监管

“穷则变,变则通,通则久”,内控体系建设绝非一劳永逸的静态工程,而是需紧跟企业内外部环境的动态变化,持续迭代优化、精进完善的长期实践。

2019年,国务院国资委发布《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》,首次明确提出“强内控、防风险、促合规”的三位一体目标,建立健全“以风险管理为导向、合规管理监督为重点”的内控体系。此后,为持续深化该项工作,国务院国资委每年均发布《关于做好中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》,推动中央企业内控体系建设形成稳步迭代、持续完善的进化轨迹(图1)。

图1:内控制度发展脉络

2025年3月6日,国资委印发《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(以下简称“通知”),不同于往年以“建立健全内控体系”为核心重点,此次通知首次明确“穿透式内控”的基本要求,以“穿透式监管为主线,以智能化转型为抓手”,提出推动管控实现“自上而下全级次、全链条、全过程、全要素穿透,打破信息孤岛,消除监管盲区”。

这标志着央国企内控工作正式从“全面覆盖”向“深度穿透”转型,迈入穿透式、数字化、智能化的精细化风险管控新阶段,体现出国资监管的期望已超越基础合规检查,转而要求企业建立支撑高质量发展、防范化解重大风险、具备全球竞争力的现代化、智能化管控体系,而“穿透式监管”正是实现这一目标的关键抓手。

(二)前世今生:穿透式监管的“跨界”实践

穿透式监管并非国资领域的“原创”,其最早应用于金融业,2016年,国务院办公厅发布的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》中,首次明确提出要采取“穿透式”监管方法整治互联网金融行业风险。

与国资监管发展相似,20世纪90年代以来,金融行业迎来技术创新与产品创新的加速期,各类新型金融产品不断涌现。新的产品往往呈现出多层嵌套、结构复杂的特点,如同笼罩在金融市场上的厚重“迷雾”,不仅模糊了业务本质,更让传统监管模式难以触及核心,增加了系统性金融风险,亟需引入新的监管方式和理念。

穿透式监管应运而生,以“实质重于形式”为原则,透过金融产品的表面形态,深入剖析和甄别金融业务和行为的实质,对金融机构实施全流程监管,以确保金融市场的公平、透明和合规运作。

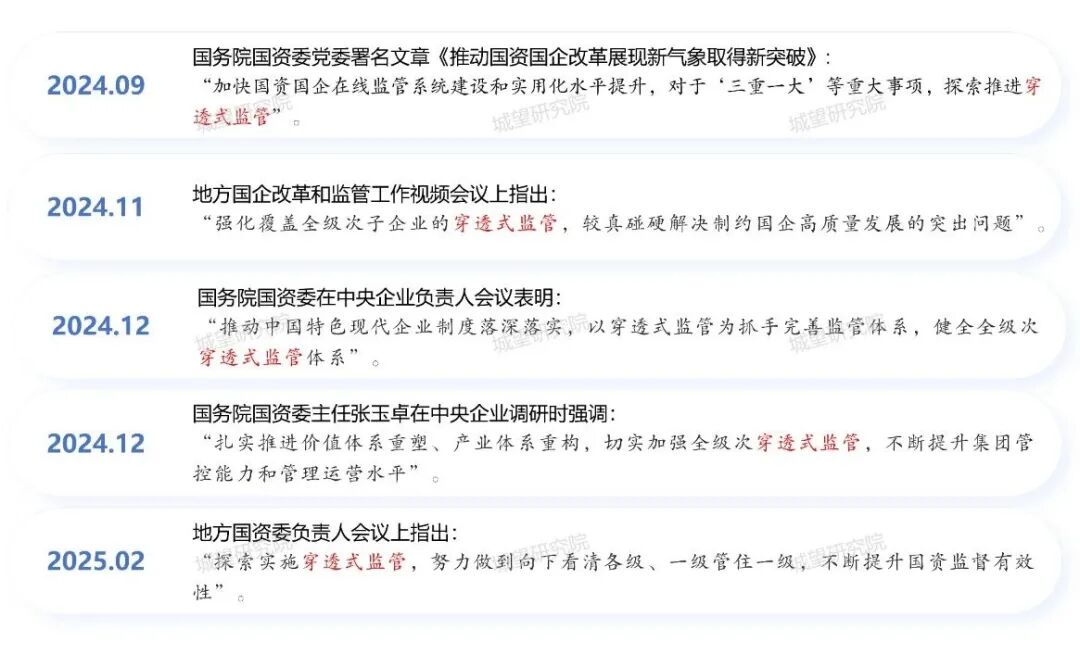

近两年,“穿透式监管”逐渐出现在国资监管领域(图2),并受到国资委的高度重视,成为深化国资监管的重要着力点。

图2:国资监管领域提及“穿透式监管”

2025年3月,《通知》首次将穿透式监管与内控结合,以智能化转型为抓手、以“四全”穿透勾勒监管边界,以“三资三管”锚定监管重点,推动监管从“事后问责”转向“实时防控”、从“形式合规”转向“实质管控”,最终达成提升企业治理能力、促进国有资本与国有企业做强做优做大的目标。

以智能化转型为抓手。从《通知》表述看,“智能化转型”已成为穿透式监管的核心抓手,推动监管技术跳出简单数据采集的局限,迈向智能分析决策的新阶段。其创新在于以数字化转型为契机,深度运用大数据、人工智能等技术赋能监管实践,打破传统监管依赖层级指令传导的模式局限,构建直达企业末端的数字化信息通道,实现对企业关键风险指标的实时监测、动态预警与精准处置,推动监管逻辑从“行政干预”向“数据驱动”转变。

以“四全”穿透勾勒监管边界。根据《通知》,对国有资本和国有企业进行全级次、全链条、全过程、全要素的监管,清晰勾勒出监管的组织监管边界、业务覆盖边界、时间追溯边界和监管对象边界,着力打破部门间、层级间、企业间的信息壁垒,有效消除监管盲区与薄弱环节,实现监管纵向到底、横向到边的全方位覆盖、全流程穿透、全维度透明的监管目标。

以“三监三管”锚定监管重点。紧扣国有资本保值增值、国有企业合规经营与高质量发展主线,以“三监三管”(图1)明确穿透式监管重点方向。“三监”即监决策、监资本、监分配,聚焦国企经营管理关键环节的合规性与安全性,严守国有资本保值增值底线;“三管”即管越界、管异动、管调节,侧重风险的前瞻性防控与源头治理,筑牢国企合规经营底线,为国企持续健康发展提供坚实保障。

图3:穿透式监管的“三监三管”

(三)辩证统一:穿透式监管与“管资本”并行不悖

自党的十八届三中全会后,我国从传统“管资产、管人、管事相结合”的“管企业”监管模式转为以“管资本”为主的国资监管体制,赋予了企业更大的经营自主权,有助于激发企业的动力与活力。部分观点认为,穿透式“一杆子捅到底”似乎又回归到过去“事事干预、层层管控”的传统监管路径,从而抑制企业的积极性与自主性。

但事实上,“管资本”的核心是简政放权、激发微观主体活力,实现“放得活”;而“穿透式监管”的要义是守住监管底线、防范潜在风险,确保“管得住”,二者本质上并行不悖、辩证统一。

穿透式监管是“管资本”的方法论升级。管资本是新型国资监管“体制框架”,是深化国资国企改革的重要成果。《国有企业改革深化提升行动方案(2023—2025年)》再次明确强调健全以管资本为主的国资监管体制,其核心地位始终未动摇。穿透式监管则是对管资本的方法论升级,通过数智化手段强化事中事后监督效能,为监管主体提供资本流向、项目风险、权责关系等精准信息,推动“管资本”从宏观框架落地为精准有效的监管实践。

“结果导向”与“过程控制”的有机统一。管资本强调以提升国有资本配置效率、实现保值增值为目标,摆脱对企业具体经营活动的直接干预,重点考核企业的净资产收益率、国有资本保值增值率等结果性指标,可能导致机构为追求短期业绩而采取激进策略,忽视过程中的风险点与操作合规性。穿透式监管以“过程控制”为核心,强调对资本流动、业务运作全链条的透明化监管,确保监管无死角防范系统性风险的累积。二者的协同,实现监管效能最大化。

“穿透不是要勒住企业的脖子,而是握住那根看不见的风筝线”。以“放管结合”的治理智慧,为国资国企高质量发展筑牢稳健有序、长远向好的坚实根基。

03 “同频共振”:响应穿透式监管的内控体系是战略选择

在国资国企改革进入深水区、风险防控与高质量发展双重任务叠加的背景下,推动国企内控体系成为穿透式监管的“承接者”与“推动者”,是基于目标同向、机制互补、协同升级的战略选择。

(一)目标协同:国有资产保值增值的双重保障

穿透式监管,“穿透式”是手段,“监管”是目的,以“三监三管”为重点,聚焦国有资产运营全级次、全链条、全过程、全要素的监管。

内部控制则以基础管理能力提升为前提,通过完善“五要素”(图2),构建企业核心控制力,保障内部资产安全与经营合规。

图4:内部控制体系“五要素”

二者最终目标高度一致,均以维护国有资产安全、实现保值增值为根本出发点,为国有企业稳健运营提供保障。

(二)机制互补:内外约束的有机融合

穿透式监管作为“外部约束”,凭借国资部门等监管主体的权威性,打破企业层级壁垒,实现对国有集团及下属企业的跨层级穿透监管;内控体系则以“内部自治”为核心,通过治理结构优化、业务流程嵌入等方式,在企业内部构建自我约束的风险防线。

穿透式监管为内控体系设定外部刚性标准,明确监管红线与合规底线,避免内控工作“闭门造车”;内控体系则将监管规则转化为可执行的内部制度与流程,使监管压力转化为企业内生的管理动力,形成内外约束的有机结合。

(三)双向赋能:监管与内控的协同升级

内控体系是穿透式监管落地的抓手。穿透式监管面临监管对象股权架构复杂、业务类型多元、交易结构复杂等多重现实难题,如何将监管从“纸面要求”真正触达企业经营末梢是关键问题。而完善的内控体系为穿透式监管提供精准落地的支撑——成熟的内控体系能够清晰界定经营管理中的风险节点、权责边界和操作规范,使穿透式监管可以沿着既定的规则框架,高效识别风险隐患、追溯责任链条,避免监管工作陷入盲目性和碎片化。

穿透式监管倒逼内控体系优化升级。传统内控易陷入“重形式合规、轻实质管控”的误区,各级企业往往构建封闭的内控体系,形成以内部循环为主的治理格局。穿透式监管的“四全穿透”倒逼内控体系从流程完整性向风险有效性转型,推动内控工具从人工核查向数智化监控升级,通过智能化、信息化、数字化手段推动各级内控体系的纵向打通,实现信息“内循环”向“外循环”拓展。

穿透式监管实现了监管从“形式”到“实质”、从“事后”到“全程”的根本性转变。央国企改革发展进入深水区,建立适应穿透式监管需要的内控体系成为护航企业行稳致远的关键。下一篇文章将系统提出国企响应穿透式监管的实践策略,打通内控建设责任“最后一公里”。