原创 | “新三年行动”即将收官,“十五五”即将起航,国企改革下一步往哪改?

周虽旧邦,其命维新。2025年以来,国务院国资委紧扣改革发展大局先后召开十四场重要会议,从部署年度核心任务的中央企业负责人会议、凝聚地方国资合力的地方国资委负责人研讨班,到聚焦攻坚冲刺的改革深化提升行动专题推进会、谋划长远布局的“十五五”规划编制座谈会,一系列高规格会议密集部署、系统推进,既为“新三年行动”画上圆满句号锚定航向,也为“十五五”时期改革启航擘画蓝图。

站在这一收官交卷与新程启航交织的关键关口,前期改革攻坚取得哪些突破性进展与标志性成效?面向“十五五新征程,国企改革又将从哪些重点领域发力、以何种路径纵深推进,持续为国有经济高质量发展注入动能?

01

收官筑基:

国企改革深化提升行动收官进度与实践成效

自2023年国企改革深化提升行动启动以来,改革已进入决胜攻坚的关键阶段。2025年召开的二十一场会议中,国资委多次强调“高质量收官”的核心要求,明确“前三季度基本完成既定任务,四季度全面扫尾提升”的时间表,推动改革从“形到”向“神至”深化。

从整体改革进度来看,全国范围内改革任务完成率已普遍超80%,部分地区更是突破90%。根据6月国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2025年第二次专题推进会,截至2025年一季度末,各中央企业、各地国有企业改革深化提升行动重点改革任务平均完成率已超过80%。其中,截至三季度末,黑龙江、河南、甘肃等省份官宣完成率90%以上。

从各地改革成效来看,各省国有经济运行呈现企稳回升或高位增长态势。湖北省属企业资产规模、营收、利润等指标增速居全国前列、中部第一;山东省属企业前5月完成项目投资1015亿元,主要经营指标走在全国前列;青海省属企业1至5月资产负债率54%,低于全国国有企业11.9个百分点,盈利稳定性突出;黑龙江省属企业营业收现率达158.8%,现金流管理成效显著;海南省属企业上半年营收同比增长44.6%,上半年固定资产投资额同比增长45.76%。

从各类改革实践来看,各地围绕整合重组、考核评价、资产盘活等方面积极构建未来核心竞争力。山东省国资委修订省属企业公司章程范本,完善省属企业外部董事履职工作指南,开展三项制度改革成效评估,推动省属企业进一步提升公司治理水平;河南省首创国资委决策咨询、战略投资、薪酬考核、内审风控四个专业委员会,常态化落实重大投资项目平行论证和后评价制度;天津市组建起市发展改革委会同规划、财政、国资、住建、工信、商务、文旅、投促、司法等部门“1+9”统筹协调的市级盘活存量工作机制,制定工作方案,明确职责分工、重点任务和保障措施,形成“牵头部门、配合单位、属地政府”三位一体、高效联动的工作格局。

02

从2025年国资委重要会议看当前国企改革重点

纵观2025年国务院国资委召开的二十一场重要会议,2025年国企改革在延续深化提升行动的基础上,提出了一系列具有战略导向和实践创新的新提法,核心聚焦于培育新动能、重塑治理体系、优化监管模式等关键领域,强调新质生产力培育、穿透式监管升级、建立战略使命评价制度、深化“AI+”专项行动、开启增长的“第二曲线”、抵制“内卷式”竞争、保持“一利五率”经营指标体系总体稳定、持续强化合规管理等方面(图1),这些概念不仅是政策表述的创新,更是推动国企从规模型向质量型、从管控型向赋能型转型的具体抓手。会议涵盖改革深化、科技创新、监管升级、绿色转型等关键领域(图1):

图1:2025年国务院国资委重要会议热词

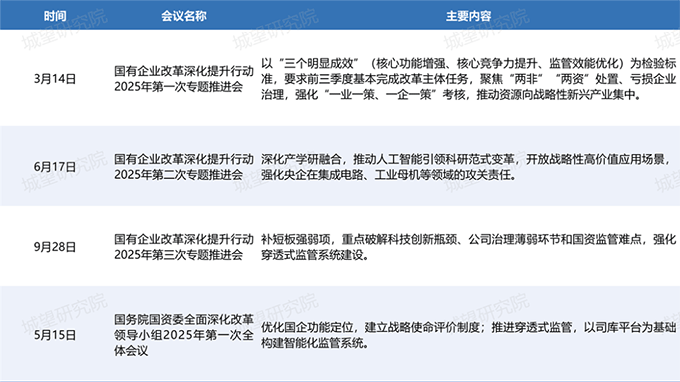

(一)改革深化提升行动系列会议(4场)

从2025年改革深化提升行动系列会议来看,各项会议以“十四五”收官为契机,深化国企功能定位优化、科技创新突破、穿透式监管升级,推动改革从“任务驱动”转向“成效驱动”,统筹好“放得活”和“管得住”,推动国有资本和国有企业做强做优做大,增强核心功能、提升核心竞争力,更好履行战略使命。

表1:2025年国务院国资委改革深化提升行动

系列会议

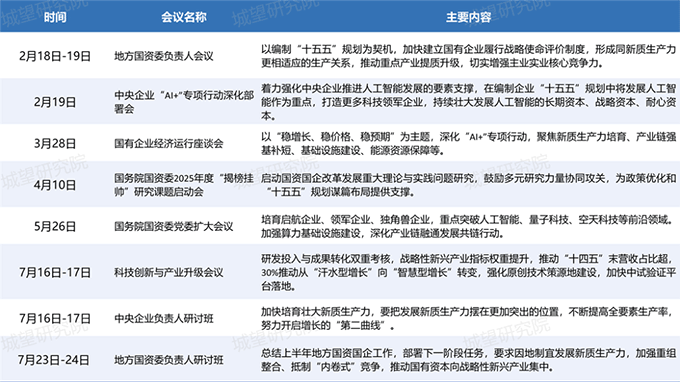

(二)科技创新与产业升级会议(8场)

从2025年科技创新与产业升级系列会议来看,将新质生产力培育作为核心任务,通过考核机制创新、场景开放、资金支持等,强化央企、国企创新主体地位,并要求抵制“内卷式”竞争,推动国有资本向战略性新兴产业集中,努力开启增长的“第二曲线”,加快实现从要素大量投入的“汗水型增长”向科技创新驱动的“智慧型增长”转变。

表2:2025年国务院国资委科技创新与产业

升级会议

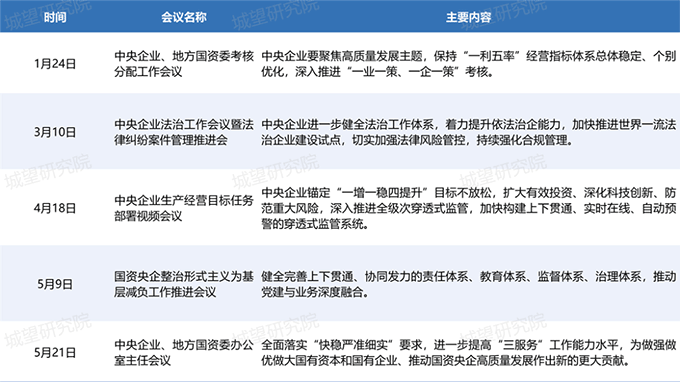

(三)监管与考核机制优化会议(5场)

从2025年监管与考核机制优化系列会议来看,要求中央企业保持“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化,深入推进“一业一策、一企一策”考核。并积极依托数字化智能化手段,实现从“事后监督”向“全流程穿透监管”转变,提升国资监管效能。

表3:2025年国务院国资委监管与考核机制

优化会议

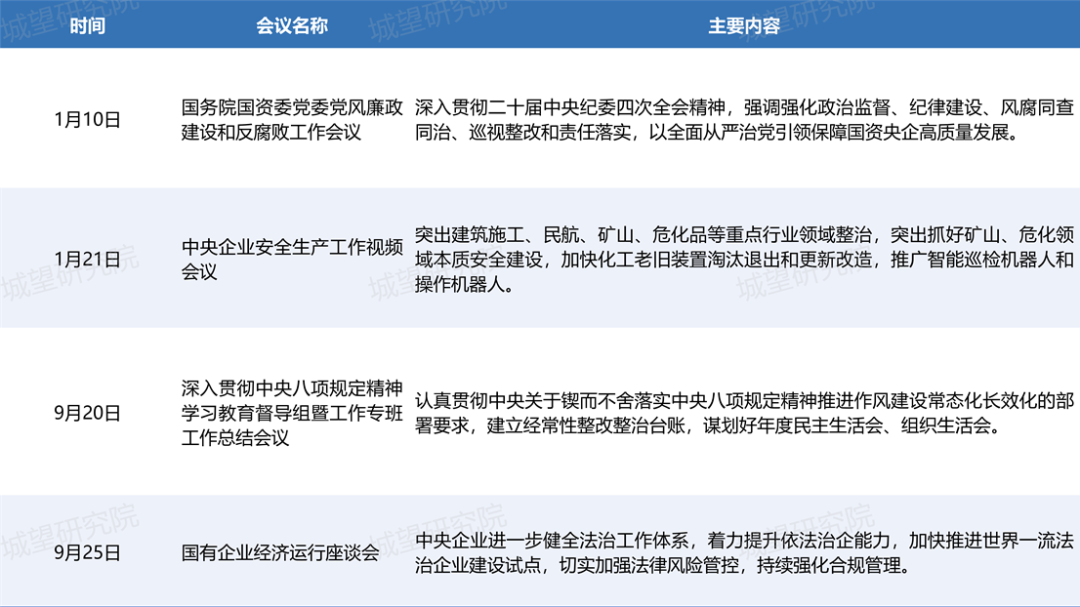

(四)安全生产与风险防控(4场)

从2025年经济运行与安全生产系列会议来看,以全面从严治党引领保障国资央企高质量发展,要求积极统筹发展与安全,强化重点领域风险排查,持续强化合规管理。

表4:2025年国务院国资委经济运行与安全

生产会议

总结来看,2025年国务院国资委召开的二十一场重要会议凸显国务院国资委以高质量发展为主题,通过“改革攻坚+创新驱动+监管升级”三轮驱动,推动国资央企在服务国家战略中发挥“顶梁柱”作用的总体思路。

03

下一步国资国企改革的9大发力重点

为全面贯彻落实党中央、国务院关于国资国企改革发展的决策部署,紧扣高质量发展首要任务,在国企改革深化提升行动扎实推进的基础上,聚焦“十五五”时期国有经济战略定位,城望集团认为下一步国资国企改革发展发力的重点如下:

(一)做好国资央企“十五五”规划编制为实现“十五五”良好开局打牢基础

“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家的关键阶段,编制实施国资国企“十五五”规划是衔接国家战略、锚定国有经济使命的核心举措。这就要求各地国企:

一是坚持战略导向谋规划。紧扣《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》延续性目标,深度对接现代化产业体系建设、碳达峰碳中和、科技自立自强等国家重大战略,将国有资本布局与国家区域发展战略(例如京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等)精准衔接,明确国资国企在关键领域的使命任务与量化目标。

二是立足实际总结经验。组织开展全系统调研,全面梳理在改革发展中形成的经验成果、存在的短板弱项,重点摸清战略性新兴产业布局规模、科技创新能力短板、低效资产处置进展等核心数据,建立“一企一档”规划基础数据库,确保规划编制符合企业实际、贴合地方发展需求。

三是强化衔接确保落地。做好与国企改革深化提升行动收官任务的衔接,将未完成的改革任务、需长期推进的创新举措纳入“十五五”规划,避免政策断档;建立规划动态调整机制,结合国内外经济形势变化、行业发展趋势,定期评估规划执行情况,及时优化目标任务与实施路径;同步制定规划分解方案,将核心指标细化至年度计划,明确责任主体与时间节点,确保“十五五”开局之年各项工作起好步、开好头。

(二)加快国有资本布局优化与结构调整

围绕“巩固优势领域、突破关键领域、培育未来领域”的思路,推动国有资本向战略安全、产业引领、国计民生等重点领域集中,提升国有经济整体功能与配置效率。

一是聚焦战略性新兴产业加大投入。加大投向人工智能、量子科技、空天科技、生物制造、新能源、新材料等前沿领域,推动国有资本在前瞻性战略性新兴产业中的布局。积极与产业链上下游企业组建创新联合体,力争“十五五”期间国有资本在战略性新兴产业的投入占比进一步提升。

二是推动传统产业数字化绿色化升级。依托国企依托资金、技术、资源整合优势,以制造业、能源、基建等传统优势产业为重点,围绕智慧城市、智慧园区等方面深耕应用场景,以场景拓展市场化业务,运用物联网、AI、大数据等技术推动大规模设备更新和“AI+”专项行动,积极推动传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。

三是坚决处置“两非”“两资”资产。深化“两非”(非主业、非优势业务)“两资”(低效资产、无效资产)处置,对长期亏损、不具备发展潜力的子企业实施重组整合或有序退出;优化国有资本区域布局,依托资源禀赋发展特色产业(如新能源开发、农产品精深加工),积极向高端制造、科技创新领域集聚。

(三)提升国资监管效能,深化穿透式监管

以数字化智能化为抓手,构建“全方位、全流程、全要素”的国资监管体系,推动监管从“事后监督”向“事前预警、事中管控、事后评价”全链条转变。

一是建强穿透式监管信息系统。以国资监管大数据平台为基础,整合地方国企财务数据、投资数据、风险数据等核心信息,实现“一屏观全域、一网管全系统”;重点强化对企业三级及以下子企业的穿透式管理,将投资决策、资金使用、合规经营等关键环节纳入系统监管。

二是聚焦重点领域精准监管。围绕投资监管,建立“项目备案—过程监控—投资后评价”的闭环机制,严禁盲目进入非主业领域、开展高风险投资;围绕债务监管,设定企业资产负债率预警线,动态监测债务规模与结构,严控有息负债增速,定期开展合规检查,防范系统性风险。

三是完善国企分类监管机制。根据企业功能定位(商业一类、商业二类、公益类)实施差异化监管,对商业一类企业侧重市场化指标(净资产收益率等)监管,对商业二类企业强化战略贡献(国家安全保障等)考核,对公益类企业重点监管服务质量与成本控制,形成监管合力。

(四)因地制宜发展新质生产力,加快开启增长的“第二曲线”

立足不同地区产业基础、资源禀赋及行业发展特性,以差异化路径培育新质生产力,推动自身从“传统增长”向“创新驱动增长”转型,切实开启增长“第二曲线”。

一是分类施策培育新动能。投资类国企依托科创资源密集优势,重点发展高端装备、数字经济、生物医药等高技术产业,打造新质生产力“引领区”;资源类国企聚焦资源转化(如光伏、风电等新能源开发,稀土、锂等战略资源深加工),推动资源优势向产业优势转化;制造类国企围绕装备制造升级(如智能农机、高端机床),通过技术改造与产学研合作培育新增长点。

二是强化科技创新支撑。各地国企应加大研发投入,将研发投入强度纳入考核“硬指标”,探索建设中试平台、产业创新中心等,解决“实验室成果”向“产业应用”转化难题;积极深化“AI+”专项行动,在能源、交通、物流等领域推广AI大模型应用。

三是推动业态模式创新。积极探索平台经济、共享经济等新业态,依托自身资源整合能力搭建产业协同平台;通过并购重组、参股投资等方式整合外部创新资源,快速切入新赛道、抢占新机遇,着力在“十五五”期间培育新质生产力“标杆企业”,为增长“第二曲线”提供坚实支撑。

(五)聚焦主责主业,抵制“内卷式”竞争

“十五五”时期,各地国企将以坚守主责主业为核心,通过主动厘清发展边界、推动行业协同,从根源上破解“内卷式”竞争,维护国有经济整体效能与长远利益。

一是科学划定主责主业边界。国企结合自身功能定位与产业优势,自主制定主责主业负面清单,商业类国企明确不盲目扩张至房地产、金融等非主业领域,公益类国企不开展与公共服务无关的经营活动;对偏离主业的业务板块主动制定整改方案、限期收缩,从源头规避“跨界跟风”引发的同质化竞争。

二是主动推动行业协同破局。在能源、基建、交通等竞争性领域,牵头联合同业国企组建产业联盟,主动协调产能布局、制定行业标准,探索建立“项目共享机制”,杜绝“低价竞标抢单”“重复投资建项目”等内卷式行为;在战略性新兴产业领域,央企聚焦核心技术攻关,地方国企侧重应用场景落地,通过“上下联动、优势互补”避免同赛道扎堆投入。

三是主动将反内卷融入考核导向。将“聚焦主业、抵制内卷”纳入负责人经营业绩考核体系,对主业营收稳步增长、核心竞争力持续提升的,给予考核加分;对盲目扩张非主业、参与“内卷式”竞争导致资源浪费的,通过扣减考核分数、内部约谈问责机制,集中资源做强主业、避免内卷。

(六)建立战略使命评价制度

建立国有企业履行战略使命评价制度,是党的二十届三中全会提出的一项具有重大意义的改革举措。2025年《政府工作报告》进一步要求加快建立国有企业履行战略使命评价制度。

一是科学设计评价指标。设置“战略贡献指标”(如关键技术突破数、战略性新兴产业营收占比、国家安全保障能力等)、“经营效益指标”(如净资产收益率、营收利润率等)、“社会责任指标”(如乡村振兴投入、碳减排量、安全生产达标率等),差异化设置不同类型企业指标。

二是规范评价实施流程。每年开展一次战略使命评价,采取“企业自评+第三方评估+国资委审核”的方式,确保评价客观公正;建立评价信息公开机制,除涉密信息外,企业评价结果向社会公开,接受监督。

三是强化评价结果应用。将评价结果与企业负责人薪酬、晋升直接挂钩,对战略使命完成优秀的企业,提高负责人薪酬上限、优先推荐干部提拔;对评价不合格的企业,约谈主要负责人、限期整改,整改不力的调整领导班子,积极推动从“重盈利”向“重使命、强担当”转变。

(七)深化市场化经营机制改革,激活内生动力

“十五五”时期,以破解体制机制障碍为目标,推动经营机制向市场化深度转型,适配新质生产力培育需求。

一是健全“能上能下”用人机制。深化管理人员任期制和契约化管理,通过签订《岗位聘任协议书》《经营业绩责任书》等,明确任期目标和岗位职责。健全职业经理人制度,拓宽市场化选聘渠道,实现管理人员竞争上岗常态化。

二是完善“能增能减”激励机制。建立差异化的薪酬分配机制,合理拉开收入分配差距,实现收入能增能减。完善岗位绩效工资制度,推动岗位价值、业绩贡献与薪酬分配全面对接。强化考核结果在薪酬分配中的应用,形成重实绩、重贡献的分配导向。

三是优化“能进能出”用工机制。完善全员绩效考核体系,强化考核结果在岗位调整、薪酬分配等方面的刚性约束。落实末等调整和不胜任退出制度,形成能进能出的市场化用工机制。加强绩效考核的过程管理,建立科学的绩效评价标准,确保考核的公正性和有效性。

(八)完善中国特色现代企业制度,筑牢治理根基

全面提升国有企业治理体系和治理能力现代化水平,构建权责清晰、决策高效的治理体系,保障国有资本合规运作。

一是强化党组织领导作用。细化“三重一大”事项前置研究清单,明确党组织研究讨论是董事会、经理层重大经营管理事项决策的前置程序,确保新质生产力培育、重大投资等决策符合国家战略。

二是提升董事会决策效能。明确党委会、董事会、经理层等治理主体的权责边界,完善议事规则和决策程序。优化董事会结构,外部董事占比不低于50%,并健全董事会考核,将决策科学性与战略落地纳入评价,避免“虚位决策”。

三是推进法治合规国企建设。建立合规管理委员会,将数据安全等要求嵌入业务全流程,积极强化总法律顾问把关作用。并依托数字化平台建合规风险数据库,实时监测监管变化,防范合规风险。

(九)防范化解重大风险,守住安全底线

为切实维护国有资产安全,真正实现由“化债中发展”转向“发展中化债”,“十五五”时期各地国企应坚持底线思维,增强忧患意识,完善防控机制,提升风险应对能力,

一是健全风险防控体系。积极构建全面覆盖、分工明确、协同配合的风险防控组织体系,完善风险识别、评估、预警、处置的全流程管理体系,按行业设定资产负债率预警线,实现风险防控工作常态化、制度化、规范化。

二是加强重点领域风险管控。严控投资风险,健全投资项目全过程管理,强化可行性研究和尽职调查。加强法律合规风险防控,健全合规管理制度,防范违法违规事件。强化安全环保风险管控,落实安全生产责任制,坚决守住安全环保底线。

三是完善风险监测预警机制。建立健全风险监测指标体系,加强对重大风险的实时监测和动态评估。运用信息化手段提升风险识别和预警能力,实现风险早发现、早预警、早处置。建立风险信息报告和共享机制,完善应急预案体系,提高突发事件应急处置能力。

四是强化监督问责机制。将风险防控工作纳入考核评价体系。落实风险防控责任追究制度,对风险事件开展责任倒查,严肃查处风险防控中的失职渎职行为。完善激励约束机制,促进各级管理人员切实履行风险防控职责。

国企改革深化提升行动蹄疾步稳、成效斐然,为国有企业高质量发展注入澎湃动能,恰如“潮平岸阔催人进”,国有经济的活力、竞争力、影响力持续彰显。展望改革新程,唯有将改革进行到底、以久久为功的韧劲破解发展难题,将改革举措落得更实、发展根基扎得更牢,方能如“长风破浪会有时”般行稳致远!