系统总结和回顾中共中央政治局会议,对于城投发展具有战略导航、风险防控、业务转型、资源整合四重核心意义,其政策导向直接塑造城投公司的生存逻辑和发展路径。那么,下半年城投工作的重点是什么?要怎样发力?

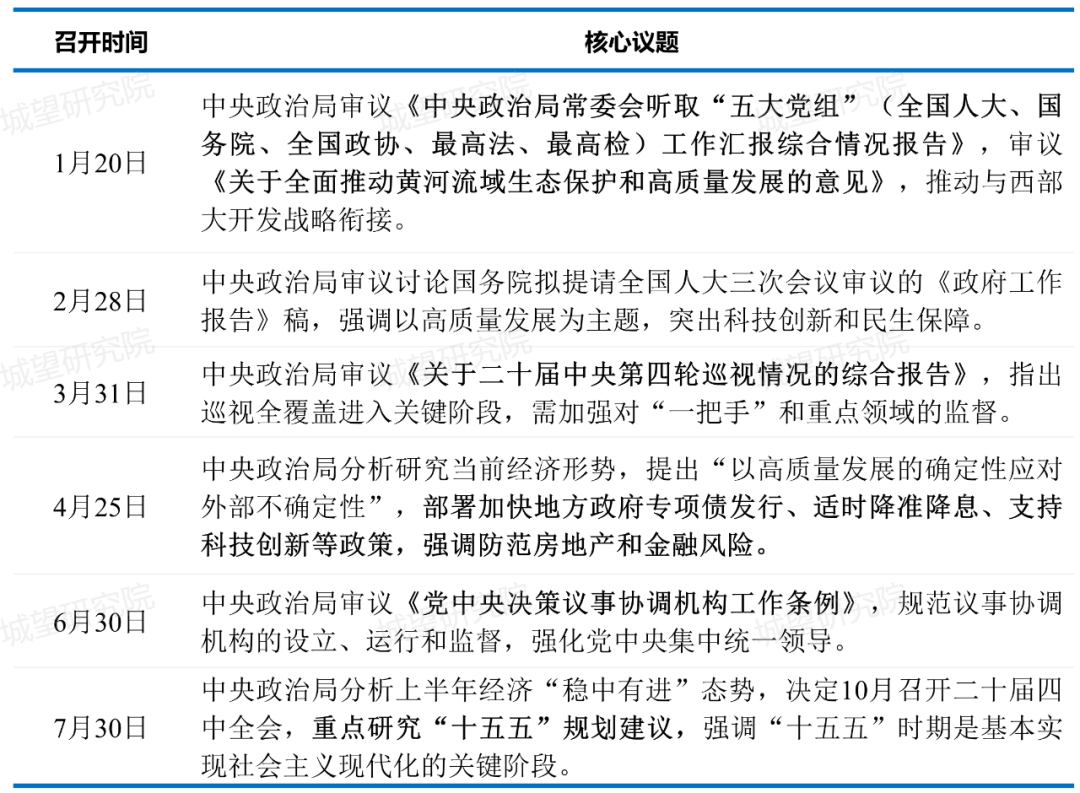

随着7月30日中共中央政治局会议的召开,为城投下半年高质量发展擘画了清晰的“路线图”,也备足了实用的“工具箱”。中共中央政治局会议作为中国共产党中央领导集体议事决策的核心机制,主要针对经济社会发展中的新挑战、新矛盾及时调整政策,其会议决策代表党中央的集体意志,是党和国家重大方针政策的“源头”。系统总结和回顾中共中央政治局会议,对于城投发展具有战略导航、风险防控、业务转型、资源整合四重核心意义,其政策导向直接塑造城投公司的生存逻辑和发展路径。2025年以来,中央政治局会议紧扣“稳中求进”总基调(表1),政策脉络呈现出鲜明的系统性、前瞻性和问题导向,主要围绕以下三大维度展开:(一)经济治理:以高质量发展为核心

宏观政策协同发力,高质量发展主线贯穿始终。会议延续2024年底中央经济工作会议定调,2025年实施“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”组合拳。财政端扩大专项债规模、优化支出结构,货币端通过降准降息引导综合融资成本下降,重点支持科技金融、绿色金融等“五篇大文章”。

(二)风险防控:地方债务化解深化

风险防控思维强化,稳中求进与风险防控并重。政策逻辑从“被动应对”转向“主动化解”,针对地方债务、房地产、金融市场等重点领域,4月25日会议提出“统筹防风险与稳增长”,要求压实地方政府化债责任、探索房地产新模式。7月30日会议提出“要持续防范化解重点领域风险,并明确加力落实宏观政策化解地方债务的三大重点工作”,地方债务化解进一步深化。

(三)区域战略:从协同发展到制度创新

2025年以来中央政治局会议推动重大区域战略持续落地,推动区域协调发展、城市更新与“反内卷”等机制创新深度融合。西部大开发、黄河流域生态保护、长三角一体化等区域政策延续深化,美丽中国先行区建设在京津冀、长三角等区域开展试点跨省生态补偿、产品碳足迹认证等机制,7月30日会议首次将破除“内卷”纳入政策框架,规范地方招商引资行为,同时提出“落实好中央城市工作会议精神,高质量开展城市更新”。总结来看,2025年上半年中央政治局会议政策逻辑演进体现从短期应对到长期布局、从单兵突进向系统集成、从政策宣示到制度落地的特征,这些政策脉络既体现了对当前经济社会矛盾的精准化解,也为下半年城投重点工作打好了制度框架和实践基础。

从4月“要持续用力防范化解重点领域风险,继续实施地方政府一揽子化债政策”到7月“积极稳妥化解地方政府债务风险,严禁新增隐性债务”,中央政治局会议多次强调防范风险、压实责任、主动治理,避免陷入旧账未清又添新账的恶性循环。从各地实践来看:一是零新增隐性债务成为刚性约束。2025年以来,四川、湖北、福建、河北、广西、宁夏等省份将“不新增隐债”写入省级财政预算报告,作为“铁律”纳入政绩考核体系;二是终身问责与倒查机制全面落地。甘肃、贵州、吉林等省份建立“举债终身问责制”,将债务问题纳入干部离任审计重点内容;三是万亿级债务置换加速推进。2025年中央下达2万亿元隐性债务置换额度,截至6月末已发行1.8万亿元,占全年计划的90%。通过发行使用低息的地方政府债券优先置换利息高、期限短、风险大的隐性债务,极大降低了债务利息支出和到期债务的偿还、接续压力。各地积极稳妥化解债务风险的实践探索与路径创新,为地方政府及城投公司化解债务提供了系统性的解决方案。03

信号2:城投转型

——从“加快剥离政府融资功能”到“出清”

今年3月《政府工作报告》提出,将加快剥离地方融资平台政府融资功能,推动市场化转型和债务风险化解。7月30日中央政治局会议则明确要求“有力有序有效推进地方融资平台出清”。相较于“剥离”,“出清”在政策力度与实施广度上的彻底性显著升级。“剥离”的核心指向是打破融资平台与政府信用的刚性绑定,其操作重点不仅包括形式上切断政府对平台融资的隐性担保,更通过业务分拆、资产划转、信用隔离等手段,剥离平台承担的政府融资职能,推动政企权责边界清晰化。但在此框架下,平台仍可作为独立的市场化主体存续,聚焦城市运营、产业服务等经营性业务,本质是“功能转型”而非“主体消亡”。而“出清”则是在“剥离”基础上的深化与突破:不仅要求彻底切断政府信用关联,更针对长期缺乏实质经营活动、仅以融资为唯一功能“空壳类”“僵尸类”平台,通过注销法人资格、并入优质国企、依法破产清算等方式实现市场退出;对于保留的平台,也同步实施总量严控和质量提升,通过整合重组淘汰低效主体、集中优质资源。这种“减量提质”的思路,既解决了表面的信用绑定问题,更从根本上清理了冗余主体,推动融资平台体系从“数量扩张”转向“质量提升”。可见,城投转型为经营性国企的趋势和顶层设计要求是不可逆转的,并且在各地融资平台退出时间不得晚于2027年6月末的要求下,预计2025年将成为“退平台大年”。04

信号3:“十五五”规划

——箭在弦上,不得不发!

相较于2020年7月中央政治局会议对于“十四五”规划的相关表述,今年7月中央政治局会议在保持连续性基础上,更重视人的发展和共同富裕,发展信心更高、战略更加主动。时间节点上,本次中央政治局会议明确2025年10月召开的中共二十届四中全会将研究制定“十五五”规划建议,2026年正式发布规划纲要。趋势研判上,会议指出“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,我国发展环境面临深刻复杂变化,战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多,同时我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。7月中央政治局会议对“十五五”规划的定调呈现稳字当头、进中求变的特点:既强调政策连续性以稳定预期,又通过新质生产力培育、推进共同富裕、风险防控深化等实现战略突破。

这要求各地国有企业以长远眼光锚定发展方向,在新质生产力培育上耐得住投入周期,在产业链韧性构建上扛得住短期阵痛,在绿色转型中守得住战略定力,在新时代、新征程中打造可持续、高质量发展的“长流”。

7月中央政治局会议延续2024年7月会议“防止‘内卷式’恶性竞争”的基调,提出“纵深推进全国统一大市场建设,推动市场竞争秩序持续优化”,并明确依法依规治理企业无序竞争、推进重点行业产能治理、规范地方招商引资行为和强化区域协同发展四大核心举措。关于“反内卷”竞争的部署呈现出系统性推进的特征,从首次提出到深化实施,政策框架不断完善,将深刻影响地方政府行为模式、企业竞争策略和区域发展格局。“反内卷”的核心是还原竞争的公平性与有效性,推动“差异化发展”替代“同质化内卷”。“反内卷”的关键是建立稳定可预期的制度环境,城投需依托与政府、市场的双重衔接优势,推动形成“立规矩、畅退出、强自律”的闭环体系。结合“反内卷”的核心要义与城投功能定位,对于地方政府而言,应尽快斩断“内卷式招商”的根系,明确禁止“零地价”“税收返还超法定上限”等违规招商手段,转而以产业链配套能力、要素保障水平等作为竞争筹码;对于城投而言,应避免“一刀切”,根据产业类型(传统产业/新兴产业)和发展阶段,采取差异化介入方式,对钢铁、水泥等传统产业,聚焦“存量优化”,对于新能源车、光伏等新兴产业,侧重“增量创造”。通过规范地方行为守住公平底线,通过机制创新构建长效环境,通过分类施策激活产业动能,最终推动竞争从“内耗式内卷”转向“增值式共创”,这既是城投市场化转型的必然要求,也是服务区域高质量发展的应有之义。06

信号5:城市更新

——从“增量扩张”向“存量焕新”

从3月《提振消费专项行动方案》、5月《关于持续推进城市更新行动的意见》、7月中央城市工作会议到近期《住房租赁条例》等政策部署,我国城市发展正经历从“增量扩张”向“存量焕新”的深刻转型。7月中央政治局会议再次强调“落实好中央城市工作会议精神,高质量开展城市更新”,结合“构建房地产发展新模式”相关要求,体现从土地财政依赖到制度重构的转型方向,直接推动城投公司业务转型。在住房回归消费品属性的新时代,城投开展城市更新的本质是通过空间重构激活城市发展动能,通过机制创新重塑城市治理逻辑。这既需要城投坚守“政府引导+市场运作”的初心,又要以“有机更新、产城融合、多元共治”为方法论,在高质量发展中实现社会效益与经济效益的动态平衡。空间重塑上,积极推动城中村改造的渐进式更新、老旧小区的功能迭代升级、社区生态重构、工业遗存的产业再生等;

产业赋能上,结合《提振消费专项行动方案》,城投可在城市更新中创新嵌入消费新场景;

机制创新上,从“开发思维”转向“运营思维”,引入第三方团队管理商业、物业等模块,通过品牌输出提升运营效率与收益水平;

融资渠道上,探索发行城市更新专项债、绿色债券,优先支持低碳改造项目。

当前,政策工具箱已备足、路线图已清晰,城投公司唯有紧扣“稳中求进”总基调,以主动治理破解债务风险,以市场化转型夯实发展根基,以高质量更新激活城市动能,方能在复杂环境中把握战略机遇,为区域高质量发展提供坚实支撑。时间紧、任务重,唯有真抓实干,方能不负政策所期、时代所托!