一文速览丨高标准农田建设别踩“隐债”坑

2025年8月1日,财政部通报六起隐债问责典型案例,首次集中通报了在高标准农田建设项目中以指标交易做还款来源的违规案例。从通报内容与释放的政策导向来看,中央已明确划定“红线”,严禁地方将高标准农田这一保障粮食安全的民生工程、战略工程异化为融资工具,通过强化隐性债务监管与问责,倒逼地方政府在高标准农田建设中回归政策初心。

01

高标准农田新增隐债通报案例

(一)辽宁省沈阳市辽中区通过国有企业举债融资实施高标准农田改造提升项目,新增隐性债务5.2亿元

2023年3月,沈阳近海高标准农田建设有限公司向中国农业发展银行沈阳市辽中区支行贷款5.2亿元,用于2023年沈阳市辽中区高标准农田改造提升项目,沈阳市辽中区政府承诺用该项目粮食产能指标交易资金偿还贷款,形成新增隐性债务5.2亿元。

城望观点:以预期财政收入为还款来源开展融资,是财预50号文、中发27号文、银监15号文等一系列文件中明确划定为违规融资形成隐债的行为。

(二)山东省德州市陵城区通过国有企业举债融资实施高标准农田建设项目,新增隐性债务1.45亿元

德州市陵城区政府于2023年6月批复同意由德州旺农农业投资有限公司以“融资代建”的方式,实施应由财政资金保障的11.45万亩高标准农田建设项目。截至2024年6月,德州旺农农业投资有限公司使用中国农业发展银行德州市陵城区支行贷款资金支付高标准农田建设项目工程款1.45亿元,形成新增隐性债务1.45亿元。

城望观点:“融资代建”表明由企业筹资垫资实施,明显构成政府隐性债务。

02

国企为何纷纷抢滩高标准农田建设?

在国家政策的持续推动下,高标准农田建设已成为一股不可忽视的力量,正在引领着农业现代化的新浪潮。同时,也引发了央企、国企、民企资本纷纷入局高标准农田建设业务。

(一)何谓高标准?

本质上,高标准农田是从“粮田”到“良田”。根据《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022),高标准农田是指田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机作业、土壤肥沃、生态友好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。高标准具体有“四高”:

在农田质量高:通过系统化改造,高标准农田实现“田、土、水、路、林、电、技、管”八配套,宜机宜耕,与现代农业生产条件相适应。

产出能力高:从各地实践看,高标准农田建成以后,产能可达“一季千斤”,“两季吨粮”。相比建成前,一般能提高10%~20%的产能,约合产量100公斤。

抗灾能力高:高标准农田建成以后,由于设施条件大幅度改善,实现旱能浇、涝能排,稳产高产,大灾少减产,小灾不减产,一般年景多增产。

资源利用效率高:高标准农田通过集中连片建设后,形成规模化经营,节水、节肥、节药、节人工成效明显,提高了资源利用效率。

(二)抢滩原因几何?

一方面,政策驱动国企开展高标准农田建设。

高标准农田建设是党中央、国务院做出的重大战略部署,是国家粮食安全关键保障的重要举措和抓手。高标准农田的推进与中央一号文件密切相关。2004年中央一号文件首次提出“建设高标准基本农田,提高粮食综合生产能力”。此后历年的中央一号文件均对农田建设作出部署,特别是自2009年起,每年的中央一号文件都将“高标准农田”单独成段,重点阐述,可见该项工作在国家农业战略布局中的地位不断强化。

2025年中央一号文件提出要加快高标准农田建设,2025年建成12亿亩高标准农田。农业农村部数据显示,2024年全年我国新建和改造提升高标准农田超过8000万亩。截至2024年底,我国已累计建成高标准农田超过10亿亩。

2025年3月底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,从项目实施、资金使用、竣工验收等方面对建设高标准农田提出了要求,并明确到2035年力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田。

另一方面,农田建设业务与国企的主营业务高度契合。中交、中建、中铁等央企以及区域国企在基础设施建设领域具有深厚的底蕴和丰富的经验。高标准农田建设作为农业基础设施的重要组成部分,与国企的主营业务高度相关。通过抢滩布局高标准农田业务,国企不仅能够拓展新的业务领域,还能充分发挥其在基础设施建设方面的优势,实现业务协同和资源共享。

03

警惕粮食产能指标交易引发的隐性债务风险

粮食产能指标是指通过土地整治(如高标准农田建设)提升耕地质量后,经评估认定的单位面积粮食增产能力,通常以公斤/亩为单位计量。该指标是耕地占补平衡政策中的重要交易标的,用于弥补建设项目占用耕地导致的产能损失。

从指标运行机制看,粮食产能指标具备明确的交易属性,且该属性与高标准农田建设的资金循环密切相关。一方面,土地整治后产生的多余产能指标可通过交易获得收入,用于回收土地整治成本;另一方面,占用耕地的地区可通过购买指标履行“占补平衡”义务,确保耕地质量和产能不降低。如某地投资实施高标准农田建设提升耕地质量后,经有关部门和专业机构审核认定新增粮食产能指标数量,对于完成本地粮食产能指标后的多余指标,可通过特定平台出让指标获得收入。

需重点关注的是,根据财政管理制度规定,粮食产能指标交易资金属于财政预算资金或政府性基金收入范畴,其使用范围、拨付路径均有严格的制度规范,严禁挪作他用。若在高标准农田建设项目融资环节,违规将该类交易资金设定为还款来源,实质是突破财政资金使用的刚性约束,变相形成政府兜底偿还责任。此类行为既违背了财政资金“专款专用” 的基本原则,也不符合政府债务管理的相关规定,极易引发隐性债务风险。

04

如何合规开展高标准农田项目建设?

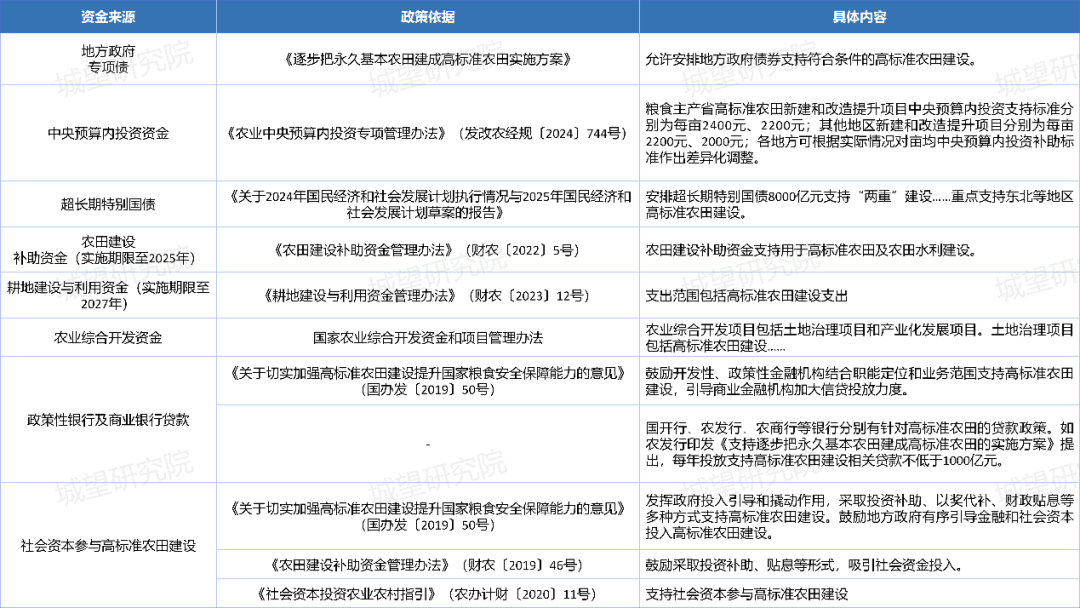

高标准农田建设时间紧、任务重,且项目投资规模大、建设周期长、回报周期缓慢,地方政府难以足额调配资金,由此让隐性债务有了可乘之机。通报的两起隐债案例问题直指高标准农田项目融资、还款来源不规范。事实上,政策层面对高标准农田建设项目支持力度大,选取科学合规的融资模式(表1),可避免掉入隐债的“陷阱”。

高标准农田项目的资金来源以财政资金为核心,社会资本和金融工具为重要补充,各类资金需在“合法合规、专款专用”的前提下统筹使用。

表1:高标准农田建设项目资金渠道

值得注意的是,“资金跟着项目走”是争取财政性、政策性等资金的重要前提。根据农业农村部印发的《高标准农田建设质量管理办法(试行)》,纳入高标准农田建设项目储备库的项目应满足但不限于以下要求:

(1)符合农田建设规划;

(2)项目选址、区域范围、建设规模、建设内容和资金需求科学合理;

(3)项目区土地权属清晰,当地群众积极支持改善项目区农业生产条件;

(4)地块相对集中连片,建设后能有效改善生产条件,提高粮食产能;

(5)具备立项后及时组织实施的条件。

推进高标准农田建设,是农业从“数量扩张”转向“质量提升”的基础工程。它既是应对当下风险的“应急之策”,更是保障国家农业战略安全的“长远之举”。唯有锚定其战略地位,做好风险规避、设计科学投融资模式,才能在推动农业发展、守牢粮食安全底线的同时,不新增地方政府债务风险,实现经济与社会效益双赢。