6月26日晚,随着雷军正式发布小米YU7上市价格,这场科技与商业的盛宴瞬间点燃市场。短短3分钟订单量飙升至20万辆,1小时内突破28.9万辆。按最低售价计算,3分钟营收达507亿元,1小时狂揽约733亿元。如此惊人的成绩,不仅是小米产品力的彰显,更揭示了创新在市场竞争中的巨大能量。

反观城投手握万亿资产却常被困于“铁饭碗”魔咒,这不禁让人深思:城投是否也能掀起一场属于自己的“YU7”创新革命,以创新为核心自变量重塑高质量发展的未来?这场数字狂飙背后,藏着太多值得拆解的“创新密码”。是什么样的智慧,让小米撕开市场缺口,重塑行业格局?城投在化债迷雾与转型十字路口举步维艰,学习小米的创新基因能否成为破局的关键密钥?答案或许就藏在这场“YU7革命”中,正等待着人们去解码、去实践。“永远相信美好的事情即将发生”这句镌刻在小米企业文化中的信念箴言,不仅是对用户的承诺,更是对拥抱不确定性、以创新驱动未来精神的极致诠释。它传递出一种在未知中探索、在困境中创造、对未来抱持坚定乐观的底层心态,而这恰恰是城投转型最需要的思维底色。在化债政策收紧、传统依赖土地财政和基建投资的模式难以为继、地方政府回购和补贴空间被大幅压缩、单纯依靠“政府信用”的护城河日渐消退等多重压力下,不少城投公司陷入了“防御性收缩”的消极状态:业务上畏首畏尾,不敢尝试新领域;心态上求稳怕错,宁可“躺平”也不愿承担风险;路径上依赖惯性,守着“铁饭碗”却眼看着它日渐生锈。这种弥漫的悲观与保守,无异于自我束缚,将万亿资产困于无形的牢笼。城投的“YU7革命”,其思维创新的核心,就在于将“永远相信美好的事情即将发生”的这种积极信念,内化为驱动转型的核心引擎。对于城投而言,这不是盲目的乐观,而是基于对时代趋势的洞察、对自身潜力的认知、以及对创新力量的笃信,所采取的一种战略性积极姿态。它是打破“铁饭碗”魔咒、驱散消极阴霾的第一缕阳光,是点燃“YU7革命”的思想火种。唯有在思维深处播下这颗“可能性”的种子,城投才能在充满挑战的转型之路上,坚定地迈出破局求新的第一步,为后续的产业布局、融资突破和管理变革奠定坚实的思想基础。悲观者或许正确,但乐观者才能赢得未来。在遍布棘刺的转型之路上,城投一是需要从被动防御转向主动进攻,与其在政策收紧的寒风中瑟瑟发抖,不如主动点燃创新的篝火。要坚信,城市发展永不停歇,新的需求、新的机遇(如城市更新、智慧城市、绿色低碳、银发经济、新基建)正在不断涌现。城投手握基础设施、空间资源、数据要素等独特禀赋,本身就是创造美好城市未来的关键力量。思维上必须从“我能做什么”的局限,转向“城市需要什么?我能创造什么价值?”的主动探索。

二是拥抱“不确定性”,市场化转型必然伴随风险,没有百分百确定的成功路径。小米造车之初,质疑声同样铺天盖地。城投需要在不确定性中寻找确定性机会的能力。这种确定性来源于对城市发展规律的深刻理解、对用户需求的精准把握、对自身优势的清醒认知、以及对创新项目的科学论证和风险管控,要允许在可控范围内“试错”。三是坚信“创新力”就是“生存力”和“发展力”,在传统路径日渐逼仄的今天,“铁饭碗”的含金量正在加速褪色。城投必须深刻认识到,唯有创新,才能盘活沉睡的万亿资产,才能开辟可持续的造血渠道,才能在未来城市发展的版图中占据不可替代的价值节点。要相信,通过思维模式的根本转变,结合后续的产业、融资、管理创新,城投完全有能力将手中的资源禀赋转化为服务城市、创造价值、实现自身良性发展的澎湃动能。小米从手机业务出发,以“硬件+软件+场景”为迭代单元,逐步构建覆盖智能家居、出行服务、生活消费的生态网络。这种“盘根错节式生长”的背后,是持续试错、动态调优的迭代哲学——不追求一步到位的完美,而是在快速反馈中学习、优化、演进,将核心能力扩散至关联领域,最终编织成一张相互赋能、共生共荣的网络。受困于业务孤岛化、资产闲置化、收益单一化等突出问题,城投传统模式更像是一次性消耗品,缺乏持续进化的生命力。项目建成即“终点”,资产沉淀即“负担”,运营服务缺位或低效,难以形成滚雪球式的价值积累。城投亟需在业务模式中融入迭代思维,摒弃大干快上、一锤子买卖的旧习,拥抱“小步快跑、持续优化”的迭代哲学。通过精益运营激活存量、生态协同构建网络、多元收益实现造血,城投方能突破桎梏,将沉睡的万亿资产转化为服务城市、创造价值的活水之源,实现从“城投”(城市建设融资主体)到“产投”(城市产业运营主体)的跃迁,甚至有条件的城投实现在“创投”领域的突破,成为地方新质生产力的引力场。城投的业务模式创新,本质是一场深刻的“运营革命”。从“城投”到“产投”,即从城市建设者转向产业组织者。一是要秉持产业思维,深入研究本地资源禀赋、产业基础、比较优势和未来发展方向(如数字经济、绿色低碳、高端制造、生物医药、文旅融合等);主动承担起整合产业链上下游资源、搭建产业服务平台、营造创新生态的角色;将产业规划、空间载体规划(园区更新、标准厂房、研发楼宇、人才社区等)和资本规划(产业基金、创投基金)紧密结合,形成相互支撑、动态优化的整体方案。二是要锻造核心运营能力,深度挖掘存量资产潜能,更要在新建或改造的产业空间(园区、厂房、孵化器等)中融入产业服务理念,预留智能化、柔性化、绿色化升级空间;构建面向企业的全生命周期服务体系,提供远超基础的“水电气网”服务,专业服务、创新服务、金融服务、人才服务等;建设统一的产业运营数据平台,汇聚园区能耗、企业画像、创新动态、服务需求、产业链图谱等数据;组建专业化、市场化的招商团队,建立科学的招商评估体系。

三是要构建与“产投”适配的体制机制,设立专业的产业投资、资产运营、企业服务等部门或子公司;建立科学、高效的产业项目投资决策流程,引入行业专家和外部智囊;在特定产业项目或运营公司层面,探索混合所有制改革,灵活运用PPP、特许经营、委托运营等多种合作模式,嫁接市场活力与专业能力;主动对接地方政府,争取政策及资源支持。

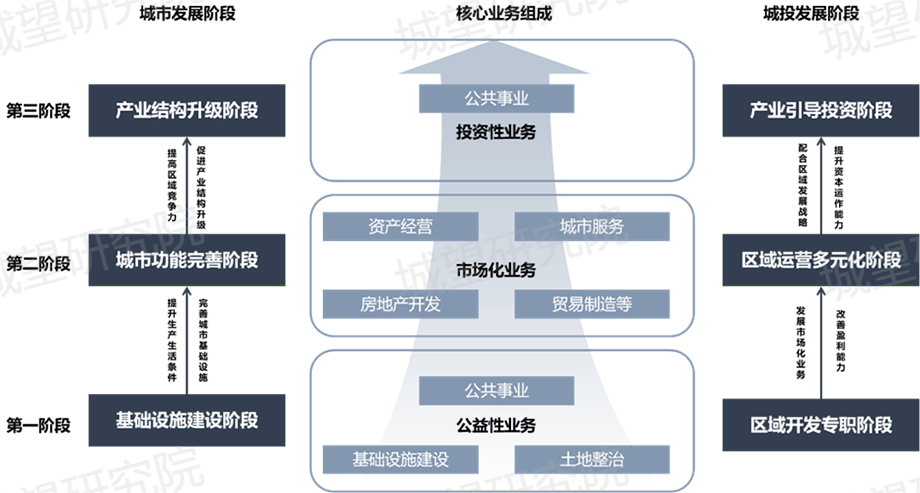

图1:从“城投”到“产投”的演进

小米从手机跨界汽车领域,正是对市场趋势精准把握的结果。雷军曾说:“站在风口上,猪都能飞起来。”小米敏锐捕捉到新能源汽车行业的发展机遇,果断布局,用创新技术和产品在这片蓝海中抢占先机。城投公司作为地方经济发展的重要力量,也需要具备顺势而为的思维,变身地方经济的“风投手”。这种顺势而为的“风投”策略,将为城投和地方经济带来多重效益。通过精准布局新兴产业、前沿科技和消费升级领域,城投不仅能为地方经济培育新的增长点,还能实现自身的转型发展,从依赖政府输血的平台公司,转变为具有市场竞争力的投资运营主体,真正掀起一场属于城投的“YU7革命”。做地方经济“风投手”,城投需构建一套前瞻研判、精准投资、灵活赋能、风险共担的投资体系。首先,建立专业化的市场研判机制,组建专业的智囊团。深度分析本地产业基础、资源禀赋、全球及国内前沿科技与产业变革趋势(如人工智能、生物制造、商业航天、低空经济、新材料、氢能等)。识别哪些是本地有潜力“起风”的赛道和关键技术节点。投资决策的核心依据,从传统的土地抵押、财政担保,转向技术的壁垒性、团队的可靠性、市场的成长性、与本地产业的协同性。其次,创新投融资模式,超越传统信贷,构建多元资本组合拳。作为城投扮演“风投手”的核心载体——产业引导基金,建议通过引入市场化GP(普通合伙人)作为基金管理人,或自建具备市场竞争力的专业化投资团队;设立覆盖企业全生命周期的基金矩阵;建立与不同投资阶段(天使/VC/PE/成长期/并购)和风险等级相匹配的收益预期和考核机制等方式做强做大。探索“以投带引”、“以投促转”,围绕关键产业链缺失环节或未来产业制高点,城投可联合产业资本进行战略性直投,撬动龙头企业或核心项目落地;设立并购基金或专项转型基金,支持本地传统优势企业转型升级。创新融资工具,在项目投资中灵活运用可转债、认股权证、优先股等工具,平衡风险与收益。

此外,释放城投比较优势,采用赋能式投资。相较于市场化风投机构,城投在智慧城市、城市更新、绿色建筑、智慧交通、公共安全等应用场景中具有丰富的资源禀赋,城投可利用在本地深耕多年的政企关系网络、产业资源(上下游企业、供应链、市场渠道),为被投企业进行精准的业务对接、市场开拓和战略合作牵线搭桥。最后,构建“风险防火墙”与容错机制。城投需建立严格的项目筛选、尽职调查、投决会(引入外部专家)流程。设定清晰的投资领域、阶段、单项目投资限额、风险敞口上限。遵循风投的“组合拳”逻辑,通过投资足够多的项目来分散单个项目失败的风险。明确“尽职免责”边界,建立透明的容错评估标准,对因先行先试、缺乏经验、市场环境突变等客观原因导致的投资失败,且决策程序合规、履职尽责的项目,予以免责,保护改革创新的积极性。创新的核心是人,小米的成功离不开其强大的人才团队。从技术研发到产品设计,从市场营销到企业管理,每一个环节都汇聚着行业精英。小米通过开放包容的用人机制和具有吸引力的激励政策,吸引和留住了大量优秀人才。城投公司在创新发展过程中,同样面临人才短缺的问题。传统的体制机制往往成为吸引和留住人才的障碍,如同横亘在体制内外的“柏林墙”。城投需要进行一场人才革命,打破体制壁垒,建立灵活的用人机制。通过破除体制内外的“柏林墙”,城投公司能够汇聚各方人才智慧,打造一支高素质、专业化、创新型的人才队伍。这支队伍将成为城投公司创新发展的核心力量,推动城投在城市运营、产业投资等领域不断取得突破,实现从传统平台公司向现代创新型企业的华丽转身,在城投版“YU7革命”中发挥关键作用。首先,需要体制枷锁,构建灵活用人机制。城投公司应建立市场化的人才选聘机制,推行职业经理人制度,建立能上能下、能进能出的动态管理机制。面向社会公开招聘具有创新思维和丰富实践经验的专业人才,赋予职业经理人充分的经营自主权,让专业的人做专业的事以及打破“终身制”,以绩效为导向,对人才进行科学考核评估。其次,优化激励体系,激发人才创新动力。城投应构建多元化的薪酬激励机制,将员工收入与企业效益、个人业绩紧密挂钩。除了提供具有市场竞争力的基本工资外,设立项目奖金、创新奖励、绩效提成等多种激励方式。同时,探索实施中长期激励措施,让员工成为企业发展的利益共同体。最后,加强人才培养,打造学习型组织。城投公司要重视人才的持续培养和能力提升,构建完善的人才培养体系。一方面,开展内部培训,邀请行业专家、企业高管进行授课。另一方面,加强外部合作培训,与高校、科研机构、知名企业建立合作关系,拓宽员工视野,提升专业素养。通过打造学习型组织,让城投公司成为人才成长的沃土,不断为企业创新发展注入新的动力。小米YU7的火爆,是创新驱动发展的生动写照。从思维方式创新到业务模式创新,从投融资创新到人才机制创新,城投需要全方位、深层次的创新变革。只有摒弃传统思维定式,以创新为核心自变量,打破体制机制束缚,积极拥抱市场变化,城投才能实现从“铁饭碗”到“创新先锋”的蜕变,掀起属于自己的“YU7革命”,为城市建设和地方经济发展注入新的活力,在新时代的浪潮中实现高质量发展。