自去年一揽子化债方案推出后,叠加“35号文”“47号文”“14号文”等一系列政策影响,新一轮融资监管强化城投平台产业化转型。为适应新名单制管理要求,去年下半年以来部分城投企业在债券募集说明书中声称为“市场化经营主体”,积极通过开展市场化经营业务突破产业化转型中的重要障碍,实现真正的产业化转型。城望集团根据企业预警通、DM查债通、万德公告市场化经营主体数据,截止到今年5月底筛选出244家“公告市场化经营主体”平台,分析城投市场化经营主体业务发展情况、方向和特征并总结发展经验,为全国各地城投公司开展市场化经营业务提供借鉴。

从市场化经营主体的主营业务来看

从市场化经营主体的主营业务来看,城投公司的经营性业务以贸易类业务、房地产相关业务、物业管理业务和旅游相关业务为主。其中,共有192家城投公司参与建筑材料、金属材料等贸易类业务,占比79%;超过一半的市场化经营主体开展房地产相关业务,如房地产开发、房屋租赁、房产销售等。

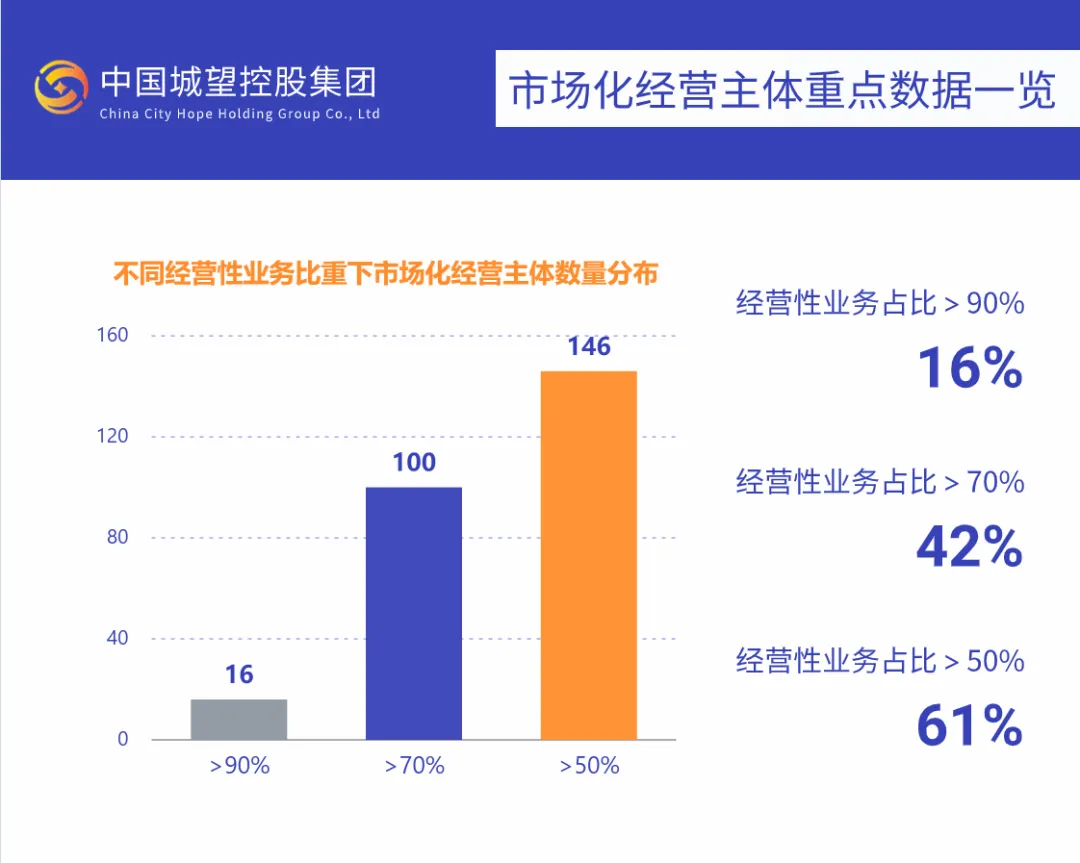

从市场化经营主体的业务结构来看

从市场化经营主体的业务结构来看,一半以上城投公司以经营性业务为主,同时依然承担地方的公益性业务和准公益性业务。按照是否有市场化现金流来看,主营业务分为公益性业务、准公益性业务和经营性业务,在剔除6家主营业务占比缺失的平台数据后,在剩余238家平台中,经营性业务比重在90%以上的平台数量有39家,占比16%;经营性业务比重在70%以上的平台数量有100家,占比42%;经营性业务比重在50%以上的平台数量有146家,占比61%。

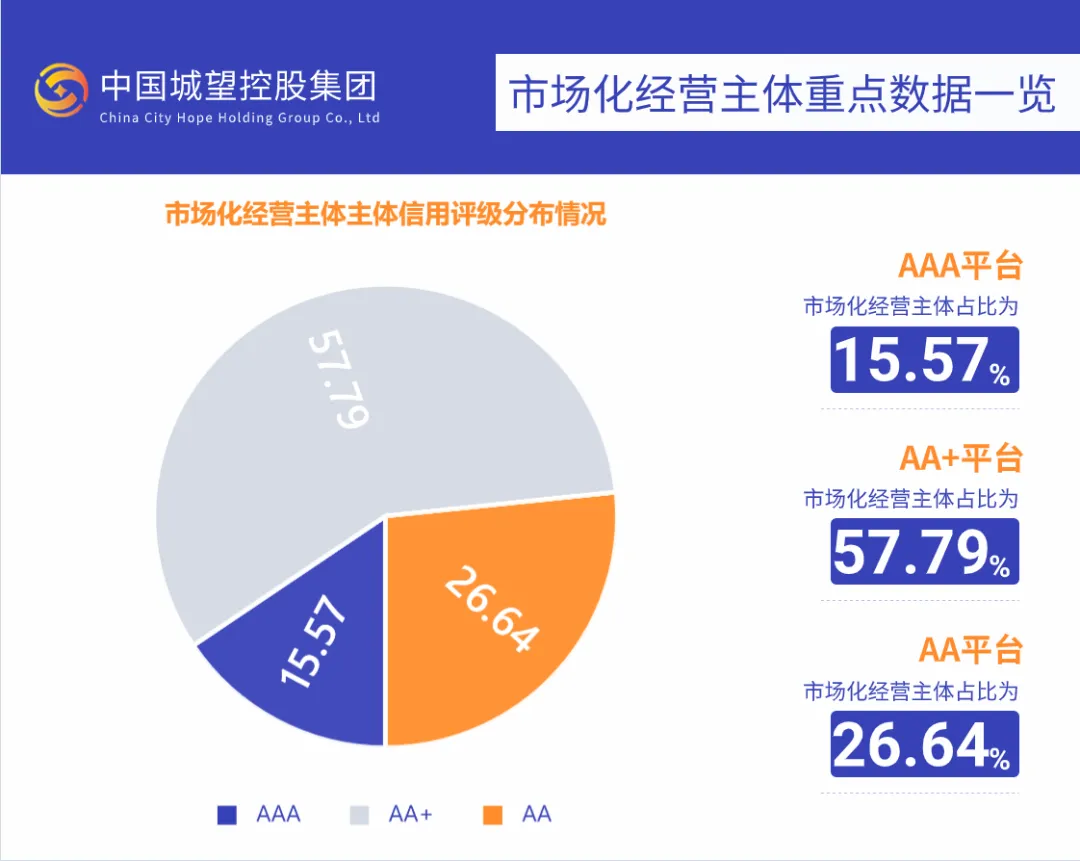

从市场化经营主体的信用评级来看

从市场化经营主体的信用评级来看,以AA+为主,债务偿还能力普遍较强,违约风险较低。其中,主体评级为AA+的城投平台有141家,占比约为58%;主体信用评级为AAA(38家)、AA(65家),占比分别为15.57%、26.64%。结合市场化运营程度更高的产投,其信用级别可能比同等区域财政收入体量的城投公司要高的新特征,说明提高市场化经营收入将弱化区域财政债务状况对企业信用资质的影响。

城投公司市场化经营的经验与启示

从市场化经营主体的发展经验来看,城望集团认为打造市场化经营性业务关键在于由虚转实,未来城投公司生存要回归产业、发展要回归利润、机制要回归市场。这就要求城投公司明确产业转型定位和方向,无论是组建产投公司还是市场化转型,都应避免简单的资产腾挪、整合和重组,并避免市场化经营性业务“纸面化”“数字化”堆砌,聚焦提升公司自主经营能力和核心竞争力,打造真正实现可持续、高质量发展的市场化经营性业务。因此,城望集团建议:生存要回归产业。建议城投公司围绕做强主业深化改革,进一步优化国有企业产业布局,在保持主业合理规模的基础上,聚焦主责主业,优化产业布局,加强开放合作,做到有进有退、有所为有所不为。突出对企业盈利能力的考核,有序推动“一业一企、一企一业”,做精做深做强主业,坚决退出非主业、非优势业务和低效无效资产,不断提升核心竞争力。发展要回归利润。一方面,传承不守旧,结合地方产业规划创新开拓市场化经营性业务,综合244家市场化经营城投公司的市场化经营业务来看,可从房地产销售开发、资产租赁、工程施工、贸易等经营性业务入手;另一方面,创新不忘本,在不踩“新增隐性债务”的红线下,重塑土地整理开发、棚户区改造、保障性住房建设、公用事业等传统城投业务的模式,积极探索市场化经营模式,从传统城投业务挖掘市场化收入来源,推动实现“城投类收入占比≤30%”。机制要回归市场。建议城投公司增强市场意识、效益意识,瞄准行业先进,加快市场化转型,建立有机互动、协同高效的运行机制。着力打造现代企业,规范公司治理运行,深化三项制度改革,构建新型经营责任制,推动国有企业真正按市场化方式运营。在此基础上着力抓好提质增效,向市场要效益,向管理要效益,向人才要效益,向创新要效益,努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。