《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》(国发〔1993〕85号)明确从1994年1月1日起改革现行地方财政包干体制,对各省、自治区、直辖市以及计划单列市实行分税制财政管理体制。分税制改革极大地改变了国家收入分配体系,中央政府的宏观调控能力迅速增强,中央和地方的积极性得到一定的发挥。但是分税制与目标模式有很大距离,也是很不彻底的渐进式改革,导致了地方政府事权和财权的不对等,而旧《预算法》对地方政府直接举借债务或发行债券进行了明确的限制,致使地方财政出现收支缺口。

实行分税制以后,通过搭建平台公司进行融资、建设和发展的“上海久事”模式逐渐兴起,并不断深化探索。地方政府通过搭建投融资平台并注入土地资产等,以财政补贴等作为还款保证,融入资金重点投向市政建设等公益性项目,比如深圳城投(1994年)、重庆八大投(2002年)、天津城投(2004年)、广州城投(2008年)等。在该阶段,平台公司根据政府要求开展融资并投资于公益性项目,实质上产生了政府性债务。

2008年次贷危机爆发后,当时为妥善应对全球金融危机,中央提出一系列促进经济增长的措施并相应出台“4万亿”计划——即中央政府投资1.18万亿元、地方政府投资2.82万亿元。2009年,为了配合政策落地,缓解地方政府资金压力,中国人民银行联合原银监会发布《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》(银发〔2009〕92号)、财政部印发的《关于加快落实中央扩大内需投资项目地方配套资金等有关问题的通知》(财建〔2009〕631号)等文件,中央允许地方政府以“代发代还”的方式发行地方政府债,并且鼓励地方政府设立融资平台,拓宽中央政府投资项目的配套资金融资渠道。据统计,从2008年上半年到2010年年末,全国融资平台数量从大约3000家增加到6576家。2008-2010年,城投债发行规模从495亿元增长至1734亿元,增长了2.18倍。因平台公司承担多为公益性项目,现金流状况不乐观,为满足银行信贷要求,地方政府通常提供担保等方式为融资平台进行背书,形成地方政府“隐性”债务。地方政府在推动项目快速落地的同时,融资平台债务规模也快速增长,导致地方政府“隐性”债务扩张,债务风险开始得到中央关注。自《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发〔2010〕19号)后经过数轮调控与博弈,地方债务逐渐演变为防范化解金融风险的重要领域。随着“稳增长”让位于“防风险”,2011年中央开始摸排政府性债务。审计署分别在2011和2013年对地方政府债务进行了两轮审计,根据2011年发布的《地方政府性债务审计工作方案》将地方政府性债务分为三类:根据2013年的审计结果,截至2013年6月底,地方政府性债务余额为17.89万亿元,较2010年底的10.72万亿元大幅增加。其中,城投平台是政府债务的主要举借主体,债务总量达到6.97万亿,占全部债务的39%。

2014年是中国地方债务改革的制度设计年。当年8月修正的《新预算法》明确规定:经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除发行地方政府债券举借债务外,地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。同年10月,国务院发布了《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),强调“剥离融资平台政府融资功能,融资平台公司不得新增政府债务”,“地方政府债务规模实行限额管理,地方政府举债不得突破批准的限额”,同时提出“对甄别后纳入预算管理的地方政府存量债务,各地区可申请发行地方政府债券置换”。自此,一般债和专项债成为地方政府举债融资的唯一合法渠道。随着这两部法文的发布,财政部对2014年12月底之前的所有债务进行了一次集中登记,随后对登记范围内的债务通过公开发债等方式予以置换化解(本质上是兜底)。相关政策整体倾向于规范地方政府融资行为,弱化平台融资功能,地方政府隐性债务呈逐渐合法化,显性化趋势。根据财政部披露数据,2015-2018年,全国分别发行3.20万亿元、4.88万亿元、2.77万亿元和1.35万亿元置换债券,合计12.20万亿元。加上部分非债券形式的存量债务核减或者以财政资金等方式进行偿还后,截至2018年末,非政府债券形式存量政府债务仅余3151亿元。但在此阶段,出于发展的需要,地方政府融资又经历了一轮全新的扩张,通过各种变相方式违规举借债务,如工程类项目政府购买服务,违规PPP、EPC项目,明股实债类融资等,地方政府依靠融资平台通过一系列违规操作,地方政府隐性债务进入新一轮扩张期,债务风险愈加突出。

2017年7月,中共中央政治局会议首次提出隐性债务概念,会议要求各级政府应“稳妥化解累积的地方政府债务风险,有效规范地方政府举债融资,坚决遏制隐性债务增量”,不允许新增隐性债务是地方债务管理中的底线。

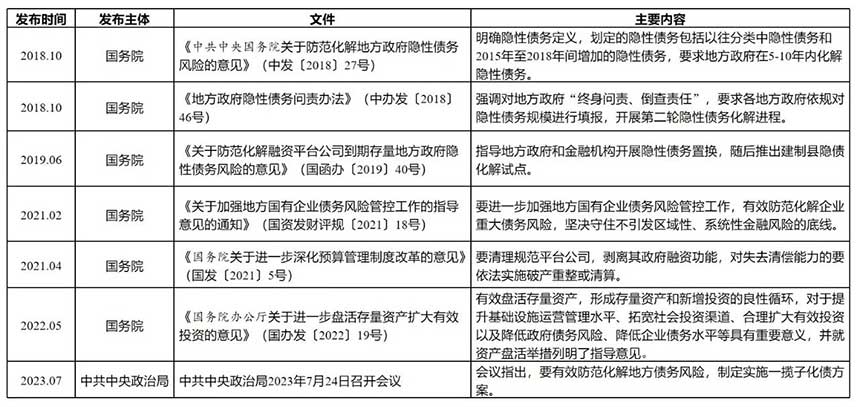

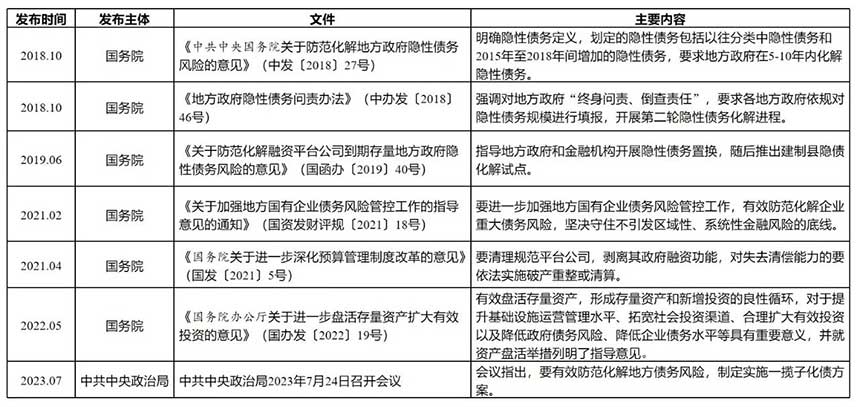

2018年至今,是隐性债务化解和遏制期,各地政府积极化解存量隐性债务。整体来看,现阶段隐债政策紧密围绕“化解存量、遏制增量”这一原则展开并逐渐趋严。随着债务化解工作的不断推进,中央层面先后出台一系列政策文件,各类融资政策进一步规范(表1、表2)。

表1:“化存量”相关文件及会议

表 2:“遏增量”相关文件及会议

政策的相继出台,充分体现了债务监管范围更广泛、目标更明确,举措更细致等特征。但受制于各种客观原因,地方政府举债的“后门”并未关严,部分地方政府仍然或明或暗地采用多种手段进行债务筹资以支持地方建设。