政策解读丨重磅!安徽“三资”改革,推进“大资产”统筹管理改革(附解读+思维导图)

10月24日,《安徽省推进“大资产”统筹管理总体工作方案》(以下简称“工作方案”)正式印发,聚焦“八类资产、五类资源、两类资金”构建统筹管理体系,将行政事业单位和国有企业的房屋、土地使用权、数据资产等八类资产,土地、矿产、林业等五类自然资源,以及行政事业单位财政存量资金、实有资金全部纳入清查盘活范围,实现国有“三资”全覆盖管理。

01

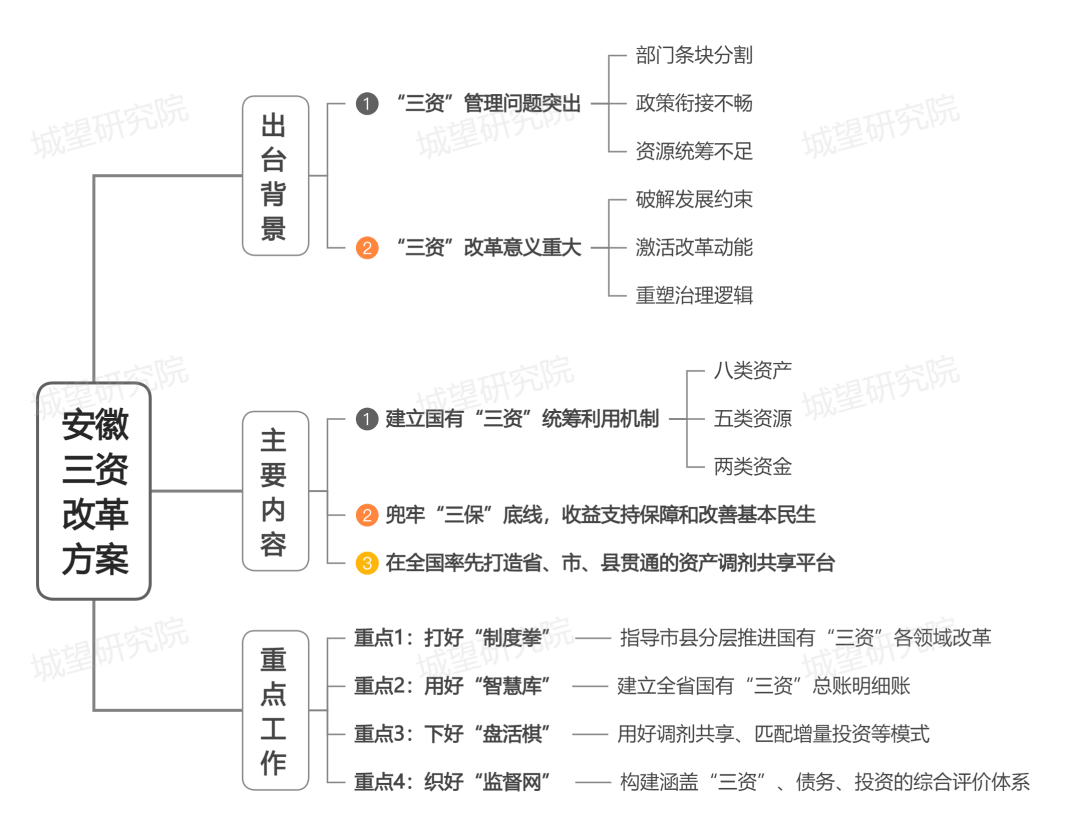

思维导图

《工作方案》提出,全省围绕国有“三资”全面清查、统筹盘活;推进行政事业性国有资产盘活利用,充分发挥资产效益;兜牢“三保”底线,收益支持保障和改善基本民生;建立国有“三资”统筹利用机制等,旨在通过系统整合全省国有资产、资源、资金,提升资源配置效率和政府治理效能。

图1:安徽“三资”改革方案思维导图

02

政策解读

一、出台背景 国有资产资源资金是经济社会发展的重要物质基础。国资报告显示,截至2024年底,全省企业国有资产16.48万亿元,行政事业性国有资产1.95万亿元,此外还有丰富的自然资源。 新形势下,提高资源配置效率、提升政府治理效能是推动高质量发展的必然要求,实施“大资产”统筹管理能够有效破解发展约束、激活改革动能、重塑治理逻辑,意义重大、作用突显。当前,国有“三资”管理仍存在部门条块分割、政策衔接不畅、资源统筹不足等问题,对照实现高质量发展的目标任务还有一定差距。为此,我们积极谋划、深入探索,认真结合实际、加强研究分析,《工作方案》应运而生。 二、主要内容 (一)建立国有“三资”统筹利用机制 明确行政事业单位和国有企业的八类资产、五类资源、两类资金纳入清查和统筹盘活范围。具体包括: 八类资产:房屋、土地使用权、在建工程、股权、大型仪器设备、数据资产、保障性住房、公共基础设施; 五类资源:土地、矿产、水利、林业、能源; 两类资金:行政事业单位的财政存量资金、实有资金。 推进资产多元盘活,推进行政事业性国有资产盘活利用,充分发挥资产效益。加强国有企业闲置资产盘活利用,实现价值提升。挖掘存量资源价值,推进土地(批而未供土地)、矿产、水利、林业、能源等资源分类开发利用和清理处置,指导特许经营工作,挖掘有偿使用潜力。深化资金统筹使用,紧密衔接零基预算改革,加大行政事业单位财政存量资金及实有资金统筹力度等。 (二)兜牢“三保”底线,收益支持保障和改善基本民生 《工作方案》指出,将兜牢“三保”底线,统筹利用国有“三资”以及行政事业性等国有资产盘活形成的收益,支持保障和改善基本民生,保障行政事业单位履行职能和发展事业。加强专项债形成资产管理,强化债务风险防控等。 《工作方案》指出,将推动国有“三资”与多元投资联动耦合,建立存量资产与增量投资衔接机制。强化投资项目全生命周期管理,严格论证新增投资需求,优先使用统筹资源库中行政事业性国有资产支持新增投资。强化财政金融协同,探索依托资产资源发行金融产品,撬动社会资本精准投向重点领域;用好政策性金融工具,推动自然资源由“静态资产”向“动态资本”转化。 并推进市场化运营,在保障原产权单位相关权益的前提下,逐步将适宜市场化运营的行政事业性国有资产,交由有关承接主体进行市场化运营。深化国资国企改革,推进战略性重组、专业化整合,积极扩大有效投资,推动国有资本向重要行业、关键领域以及战略性新兴产业集中。 (三)在全国率先打造省、市、县贯通的资产调剂共享平台 1.组织实施阶段:2025年9-12月 开展清查专项行动 开展确权专项行动 开展统筹盘活专项行动 开展与债务联动监管专项行动 开展与投资协同专项行动 2.持续推进阶段:2026年及以后 三、重点工作 安徽省财政厅相关负责人表示,下一步将重点推进四项工作: 一是打好“制度拳”,协同省级部门部署国有“三资”各领域改革,指导市县分层推进,构建系统完备的政策制度体系。 二是用好“智慧库”,完善统筹管理平台,建立全省国有“三资”总账明细账,实现全生命周期动态监管和跨部门信息共享。 三是下好“盘活棋”,通过调剂共享、匹配增量投资等模式,精准对接发展需求,优化资源配置效率。 四是织好“监督网”,构建涵盖“三资”、债务、投资的综合评价体系,形成闭环监管机制,筑牢多部门协同监督防线。 总结来说,《工作方案》在领域上拓展,坚持“本位发力”与“补位互动”协同治理。打法上升级,实现“内生挖潜”与“外延拓展”有机融合。在效益上增值,促进“市场价值”与“公共属性”相辅相成。在发挥市场价值方面,坚持用市场逻辑激活资产价值,构建资产增值的良性循环。并拓展公共属性,发挥“三资”兜底保障作用,对接融入城市功能品质活力提升等多场景应用,支持保障和改善民生。