重磅文件!上海市国资委出台监管企业核心竞争力评价指引

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委、上海市政府关于国资国企改革的部署,按照《上海市贯彻<国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)>的实施方案》要求,科学系统评价国有企业的核心竞争力水平,市国资委制定《上海市国资委监管企业核心竞争力评价指引》(以下简称《指引》)。

《指引》的出台有利于推动国有企业进一步深化对于核心竞争力的认识,识别与一流企业的差距,找准切入点推动自身改革发展,打造现代新国企。有利于国有企业围绕国家战略任务和上海城市发展,锚定做强做优做大国有资本和国有企业的目标,推动国有企业以核心竞争力的提升增强核心功能,更好服务国家战略和城市发展。有利于更好完善监管企业画像,提高国资监管精准化、科学化水平,引导企业把资源要素向提升企业核心竞争力方向聚集。

《指引》具有三个主要特点:

1.评价导向兼顾结果性与过程性,指标体系既关注企业核心竞争力的结果,也注重分析企业核心竞争力变化的原因。

2.评价指标兼顾通用性与行业性,在财务、价值、品牌等通用性的评价体系内,纳入各行业专业性评价指标,最终形成20个行业的企业核心竞争力评价指标库。

3.评价方法兼顾固定性与选择性,指标体系科学固定一级指标及权重,但在二级指标及权重的调整上给予企业依据行业周期与发展阶段动态调整的自由度

下一步,市国资委将进一步加强企业核心竞争力研究,完善指标库体系,加强行业对标,扩大分析覆盖范围,切实提升监管企业核心竞争力。

关于印发《上海市国资委监管企业核心竞争力评价指引》的通知

各监管企业:

《上海市国资委监管企业核心竞争力评价指引》(以下简称《指引》)经市国资委主任办公会(2025-7)审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。各监管企业要进一步提高认识,以《指引》为评价工具,强化对标分析、加强结果应用,找准企业核心竞争力存在的不足和短板,明确自身改革发展方向,持续提升企业核心竞争力。

特此通知。

附件:上海市国资委监管企业核心竞争力评价指引

上海市国有资产监督管理委员会

2025年4月17日

附件

上海市国资委监管企业核心竞争力评价指引

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委、市政府关于国资国企改革的重要部署,按照《上海市贯彻<国有企业改革深化提升行动方案(2023-2025年)>的实施方案》要求,科学系统评价市国资委监管企业的核心竞争力水平,进一步推动国有资本和国有企业做强做优做大,在广泛吸收借鉴有关标准和理论研究基础上,结合市国资委监管企业行业分布特点和有关标准规范,特制定本指引。

本指引明确了企业核心竞争力定义,对评价体系的设立原则、指标选取、权重确认进行解释说明,明确了评价方法、流程、结果使用。指引主体内容共包含企业核心竞争力定义与属性、指标设立原则与评价体系框架、行业分类与评估方法三个部分,适用于评价上海市国资委监管企业核心竞争力。

一、企业核心竞争力定义与属性

企业核心竞争力是企业集合自身资本、技术、人才等资源,协调整合各类生产经营活动所形成的,对企业能够提供持续竞争优势的能力。具有以下属性:一是不易模仿性。核心竞争力是企业个体所独具的能力,难以被其他竞争对手复制。二是不可替代性。企业关键竞争优势无法通过核心竞争力以外的因素获得。三是可持续性。核心竞争力自身具备可持续性,且能为企业带来持续竞争优势。四是动态性。核心竞争力是随着产业发展趋势、企业生命周期、政策环境变更不断动态调整的能力,始终会伴随竞争环境演化。五是延展性。核心竞争力可以帮助企业获得核心竞争力以外的各项能力,促进企业总体竞争优势改善,最终惠及企业各项终端业务和产品实力的提升。

二、指标设立原则和评价体系框架

(一)指标设立原则和总体思路

本指标体系构建坚持专业性、系统性、可行性、可比性、精简性原则,注重做到“三个区分”。

一是区分结果性与过程性指标。把核心竞争力的指标总体区分为结果性与过程性指标,更加系统全面地评价与分析企业核心竞争力。其中,结果性指标用以直接评价企业核心竞争力的强弱。过程性指标用以分析企业核心竞争力变化的原因,通过观察核心竞争力的构成要素,助力企业既看到自身长板,也能找到短板弱项,明确核心竞争力提升的方向。

二是区分通用性与行业性指标。核心竞争力的指标存在较大的行业特殊性,处于不同行业的企业指标构成有所不同。通过区分通用性与行业性指标,更加科学专业地评价与分析企业核心竞争力。指标目前共纳入通用性指标25个,行业特殊性指标140个。例如,汽车行业特色指标纳入了单车利润、品牌网络流量热度、新能源车渗透率等指标;酒店行业特色指标纳入了门店数、平均每日房价、每间可用客房收入、入住率等指标。

三是区分固定性和选择性指标。指标体系划分为两级,其中一级指标及权重采用固定方式,二级指标采取指标库方式,依照不同行业动态调整行业特性指标,且二级指标与权重可由行业企业自主调整。

(二)评价体系框架

为全面准确评价企业核心竞争力,本指引对每一个重点行业建立“1+1”评价指标体系。

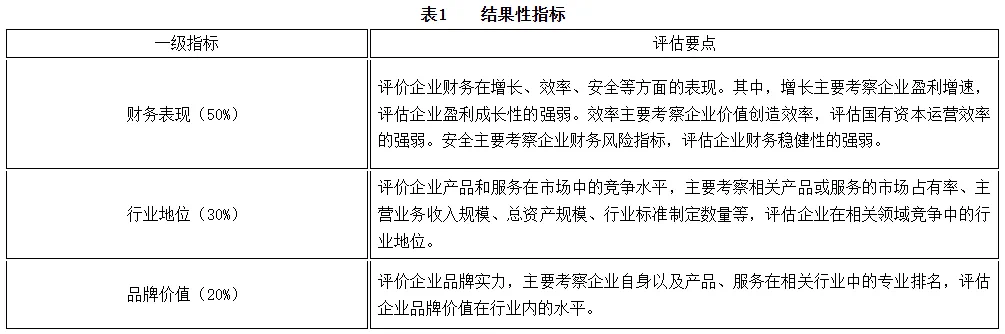

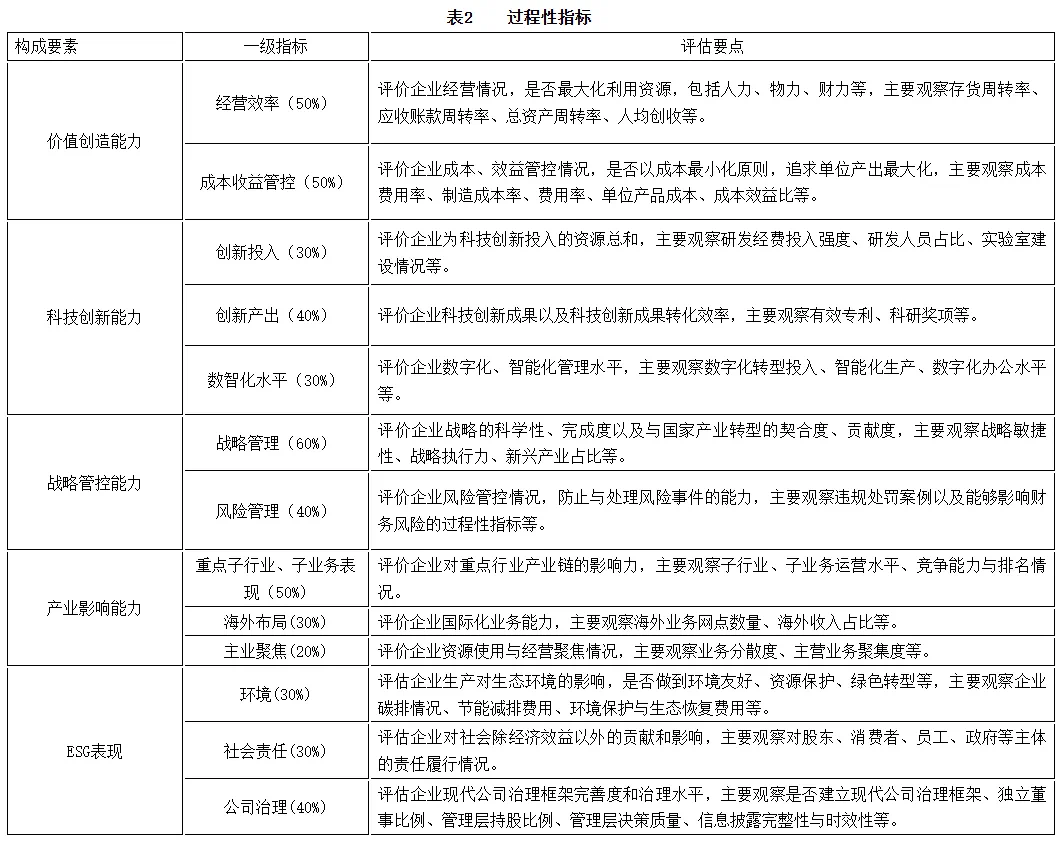

第一个“1”,为一套结果性指标,用以直接评价企业核心竞争力的强弱。由于核心竞争力强的企业最终通常表现为企业盈利能力强、重要产品市占率高、行业地位领先、品牌价值突出等特征,因此结果性指标具体纳入财务表现、行业地位、品牌价值三个维度。其中,一级指标内容与权重依据专家建议固定,三者权重分别为50%、30%、20%(表1)。

第二个“1”,为一套过程性指标,用以分析企业核心竞争力强弱的原因,通过观察核心竞争力的构成,捕捉关键要素变化,为企业明确长短板以及重点能力培育方向。具体划分为价值创造能力、科技创新能力、战略管控能力、产业影响能力、ESG表现5个要素,共13个一级指标(表2),指标内容及权重固定。其中,价值创造能力重点体现企业在竞争中能够实现更高的效率或更低的成本;科技创新能力重点体现企业科技创新投入规模、创新产出效率以及业务模式创新。战略管控能力重点体现企业战略规划的科学性、敏捷性以及风险管理情况。产业影响能力重点体现企业在相关产业链中的优势地位以及海外布局情况。ESG表现重点体现企业在环境、治理和社会责任等方面的效能。

三、行业分类与评估方法

(一)行业分类

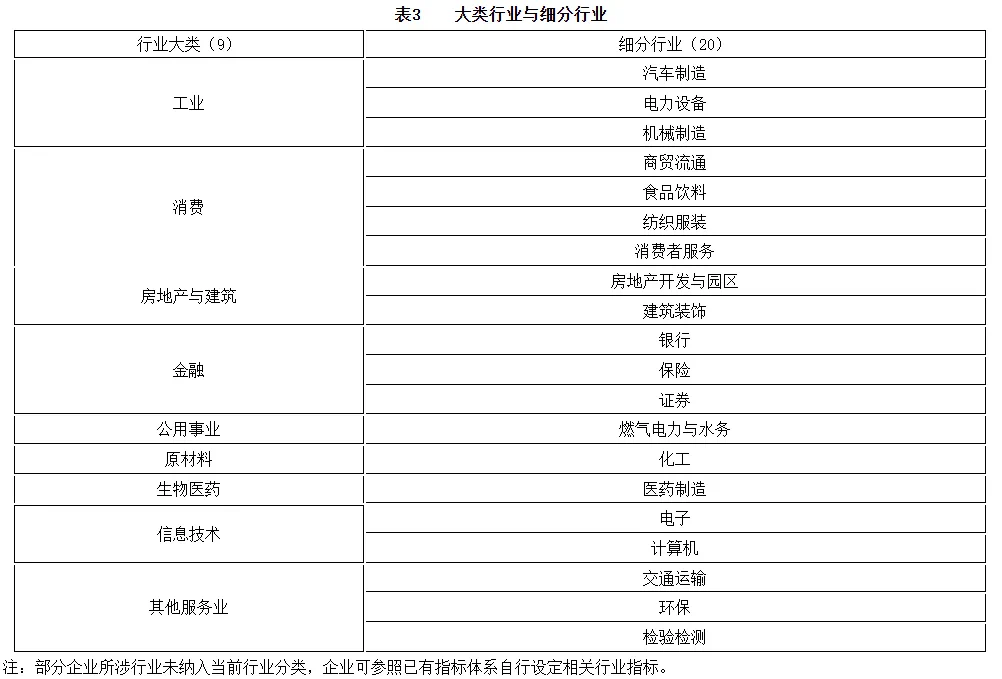

结合中证行业划分标准以及市属国企行业分布、主业目录,本指引纳入9个大类行业,分别为工业、消费、房地产与建筑、金融、公用事业、原材料、生物医药、信息技术、其他服务业,具体涉及20个细分行业(表3)。

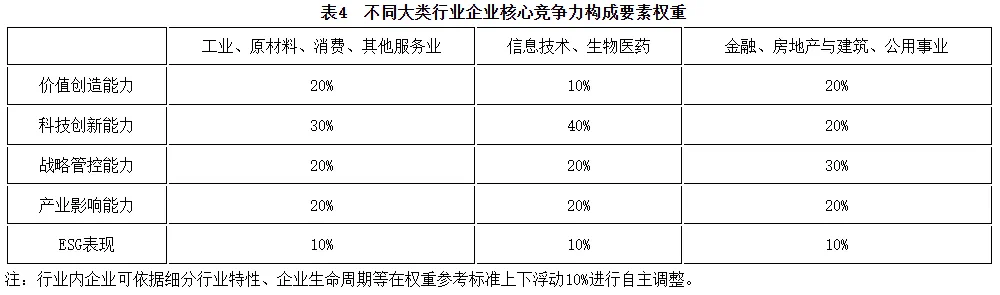

围绕9个大类行业,各构成要素的权重设置侧重点不同,其中工业、原材料、消费行业、其他服务业强调各项能力均衡,信息技术、生物医药突出科技创新能力,房地产与建筑、金融、公用事业突出战略管控能力(表4)。

最终,按照行业划分,结合结果性指标和过程性指标的总体框架,共形成20套细分行业指标体系。

(二)评估方法

指标赋权。各级指标均采用层次分析法(AHP)进行科学赋权。其中,二级指标及权重具备调整自由度,依据不同行业企业,通过专家和企业协商后从指标库中选取指标并设定权重,进行调整。

对标标准。核心竞争力评价均需进行横向、纵向对标分析。横向对比采用两类标准,一类采用上市公司行业平均水平作为参照,一类采用世界一流企业对标标准;纵向对比,需选取企业特定时期历史数据。

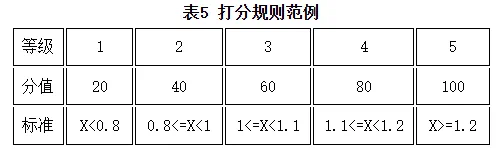

打分规则。采用比值赋分方式,由企业自身数据与行业平均、头部企业或自身历史水平的相应比值(例如,企业自身/行业平均=X),对应得到不同区间分数。其中,正向与负向指标以及部分指标的打分区间和对应分数可进行标准化调整。

分数计算。各分项分数确定后,通过一级、二级指标加权方式计入总分。其中,结果性指标最终得分=财务表现*50%+行业地位*30%+品牌价值*20%。过程性指标最终得分=价值创造能力*权重+科技创新能力*权重+战略管控能力*权重+产业影响能力*权重+ESG表现*权重。对于业务较为复杂的企业集团,集团总体核心竞争力通过对不同子企业得分加权确定,其中权重可参照子公司营收占比,也可依据战略规划导向由委内专家设立。

内容来源:上海国资